- ホーム

- 節句人形

- ひな人形

- 親王飾り

- 五人飾り

- 立雛飾り

- 収納箱飾り

- 平安道翠 ひな人形

- 小出松寿 ひな人形

- 大里彩 作 ひな人形

- 山口政子 作 ひな人形

- ひな人形ケース入

- 十人飾り

- 十五人飾り

- 山本寛斎デザインひな人形

- まり飾り・つるし雛

- 市松人形

- 御被布

- ひな人形 オリジナルセット

- ひな人形 インターネットご購入特典

- 人形や道具の単品販売

- 節句飾りと赤ちゃんの写真

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-AA-234

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-GT-243

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-GT-201

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-GT-240

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-GT-254

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-GT-851

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-AA-205

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-AA-203

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-AA-238

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-HH-246

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-HH-074

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-HH-075

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-AA-233

- ひな人形 親王収納箱飾り 4L12-AA-248

- ひな人形 五人飾りケース入 三五5人 六角 黒塗り(S3250)

- ひな人形 五人飾りケース入 小三五5人 六角 黒塗り(S3302)

- ひな人形 五人飾りケース入 小三五5人 六角 マホガニー塗り(S3339)

- ひな人形 五人飾りケース入 花小町 芥子五人 黒塗パノラマ(№204)

- ひな人形 五人飾りケース入 ひまり 芥子五人 六角アクリル(№309)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 黒塗り(S1210)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 六角 マホガニー艶塗り(S3271)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 六角 朱塗り(S3279)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 六角 黒塗り(S3331)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 黒塗り(S3218)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 黒塗り(S3227)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 四角 黒塗り(S3263)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 黒塗り(S3294)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 黒塗り(S3332)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 四角 黒塗り(S3335)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 四角 黒塗り(S3351)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 四角 黒塗り(S3342)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 四角 黒塗り(S3344)

- ひな人形 親王飾りケース入 芥子2人 四角 黒塗り(S3336)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 黒塗り(S3337)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 四角 黒塗り(S3317)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 黒塗り(S3324)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 四角 黒塗り(S3325)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 黒塗り(S3301)

- ひな人形 親王飾りケース入 芥子2人 四角 黒塗り(S3281A)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 黒塗り(S3267)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 奥六角 黒塗り(S3289)

- ひな人形 親王飾りケース入 栁2人 奥六角 マホガニー塗り(S3345)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 シャイニーレッド(S3207)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 奥六角 黒塗り(S2469)

- ひな人形 親王飾りケース入 平安 大三五2人 四角 黒塗り(№211)

- ひな人形 親王飾りケース入 桜祇園 大三五2人 竹千筋細工 四角 黒塗(№210)

- ひな人形 親王飾りケース入 春の梅 三五2人 黒金ラメ 四角(№209)

- ひな人形 木目込立雛ケース入 にこ 黒金ラメ 寄木細工 四角(№202)

- ひな人形 木目込立雛ケース入 ゆず 四角 黒塗(№201)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 白木(3300-86-049C)

- ひな人形 親王飾りケース入 花小町 芥子二人 黒塗パノラマ(№203)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 白木(S3280)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 白木(S3330)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 四角 白木(S3338)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 白木(S3340)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 白木(S3341)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 白木(S3343)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 四角 白木(S3333)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 四角 白木(S3334)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 白木(S3318)

- ひな人形 親王飾りケース入 三五2人 四角 白木(S3319)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 白木(S3327)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 白木(S3322)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 パールホワイト(S3310)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 パールホワイト(S2482)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 朱塗り(S3297)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 朱塗り(S3328)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 白木(S3290)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 黒塗り(S3282)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 兎衝立付 四角 白木(S3245)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 パールピンク(S3235)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 パールピンク(S3320)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 うすピンク(S3321)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 うすピンク(S3350)

- ひな人形 親王飾りケース入 柳2人 格子付 四角 マホガニー色艶塗り(S3203)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 四角 マホガニー艶塗り(S3257)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 マホガニー艶塗り(S3326)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 マホガニー塗り(S3348)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 アイボリー塗り(S3349)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 四角 マホガニー艶塗り(S3293)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 六角 パールピンク(S3244)

- ひな人形 親王飾りケース入 小三五2人 六角 黒塗り(S2415)

- ひな人形 親王飾りケース入 大三五2人 六角 黒塗り(S2478)

- ひな人形 親王飾りケース入 小芥子2人 緑/パールホワイト(S2449)

- まり飾り つるし飾り きらり ミニミニ(199-482)

- まり飾り つるし飾り さくらパステル ミニミニ(202-601)

- まり飾り つるし飾り 紫音 ミニ(201-222)

- まり飾り つるし飾り 新まりっ子 ミニ(651-294)

- まり飾り つるし飾り 雪ん子うさぎ ミニ(202-564)

- まり飾り つるし飾り うさぎっこ ちりめん(156-089)

- まり飾り つるし飾り 祝いうさぎ 小(202-533)

- まり飾り つるし飾り 紫音 小(164-619)

- まり飾り つるし飾り 祝いうさぎ 大(202-526)

- まり飾り つるし飾り ももか 大(202-519)

- まり飾り つるし飾り あかつき 五連(156-096)

- まり飾り つるし飾り うさぎ 極上 小桜(156-140)

- まり飾り つるし飾り うさぎ 円(160-215)

- まり飾り つるし飾り はく 極小(206-654)

- まり飾り つるし飾り 白うさぎ銀玉 ミニ(654-639)

- まり飾り つるし飾り 桃うさぎ雫玉 ミニ(654-646)

- まり飾り つるし飾り 三日月台(H340)

- まり飾り つるし飾り 三日月台(H342)

- まり飾り つるし飾り 三日月台(H344)

- まり飾り つるし飾り 三日月台(H345)

- まり飾り つるし飾り ミニうさぎっ子 赤 台付(3620-09-201H)

- まり飾り つるし飾り うさぎっ子 赤 台付(3620-09-202H)

- まり飾り つるし飾り うさぎっ子 小桜 台付(3620-09-001H)

- まり飾り つるし飾り ミニうさぎっ子 白 台付(3620-09-203H)

- まり飾りケース入 つるし飾り 小 赤 六角 黒塗り(H328)

- まり飾りケース入 つるし飾り ミニうさぎ 六角 パールピンク(H411)

- まり飾りケース入 つるし飾り 雛 六角 黒塗り(H410)

- まり飾りケース入 つるし飾り 春の宴 六角 パールピンク(H409)

- まり飾りケース入 つるし飾り 春の宴 六角 パールホワイト(H407)

- まり飾りケース入 つるし飾り 春の宴 六角 パールホワイト(H406)

- まり飾りケース入 つるし飾り ミニうさぎ 赤 六角 シャイニーレッド(H398)

- まり飾りケース入 つるし飾り うさぎと手鞠 六角 パールピンク(H397)

- まり飾りケース入 つるし飾り うさぎと手鞠 六角 シャイニーレッド(H396)

- まり飾りケース入 つるし飾り 白うさぎ 六角 パールホワイト(H367A)

- まり飾りケース入 つるし飾り 白うさぎ 六角 パールホワイト(H365A)

- まり飾りケース入 つるし飾り 白うさぎ 六角 パールピンク(H336A)

- まり飾りケース入 つるし飾り 白うさぎ 六角 パールピンク(H363A)

- まり飾りケース入 つるし飾り 白うさぎ 六角 パールピンク(H364A)

- ひな人形 親王飾り 4L11-HH-105

- ひな人形 親王飾り 4L11-HH-164

- ひな人形 親王飾り 4L11-HH-114

- ひな人形 親王飾り 4L11-HH-192

- ひな人形 親王飾り 4L11-GT-119

- ひな人形 親王飾り 4L11-GT-196

- ひな人形 親王飾り 4L11-GT-155

- ひな人形 親王飾り 4L11-HH-103

- ひな人形 親王飾り 4L11-AA-177

- ひな人形 親王飾り 4L11-AA-188

- ひな人形 五人収納箱飾り 4L16-HH-020

- ひな人形 五人収納箱飾り 4L16-HH-061

- ひな人形 五人収納箱飾り 4L16-HH-627

- ひな人形 五人収納箱飾り 4L16-GT-601

- ひな人形 五人収納箱飾り 4L16-GT-612

- ひな人形 五人収納箱飾り 4L16-GT-623

- ひな人形 五人収納箱飾り 4L16-GT-630

- 山口政子 作 親王飾り 4L11-AA-165

- 山口政子 作 親王飾り 4L11-AA-171

- 山口政子 作 親王飾り(オリジナル)

- 大里彩 作 木目込五人飾り

- 大里彩 作 木目込親王飾り

- 大里彩 作 木目込親王収納箱飾り

- 大里彩 作 木目込立雛飾り

- 大里彩 作 木目込十五人飾り

- ひな人形 親王飾り ころろ ショコラ&ベリー

- ひな人形 親王飾り ころろ 雪輪桜

- 小出松寿作 親王飾り 正絹 雲鶴文様 十一番

- 小出松寿作 親王飾り 刺繍入りオーガンジー 十一番

- 平安道翠 親王飾り 正絹 博多織 十二番

- 平安道翠 親王飾り 正絹 柳

- 博暁作 ひな人形 親王飾り 小倉織 正絹

- 蘇童作 ひな人形 親王飾り 平安華雅 春うらら

- 蘇童作 ひな人形 親王飾り 金彩刺繍 紫桜

- 佳峰作 ひな人形 親王飾り 桜染 金彩雪輪桜

- 佳峰作 ひな人形 親王飾り 桜染 しだれ桜

- 平安優香 作 ひな人形

- 平安優香 作 親王飾り

- 平安優香 作 立雛飾り

- 平安優香 作 五人飾り

- 平安優香 作 特別制作品

- 平安優香 作 おぼこ雛

- 平安優香 作 収納ひな飾り

- 優香作 ひな人形 親王飾り 黄櫨染御袍 萩セット

- 優香作「親王飾り」黄櫨染御袍

- 優香作「親王飾り」黄櫨染御袍 京十一

- 優香作「親王飾り」黄櫨染御袍 京十二

- 優香作「親王飾り」黄櫨染御袍 京十三

- 優香作「親王飾り」黄櫨染御袍 京十四

- 優香作「親王飾り」麹塵

- 優香作「親王飾り」麹塵 京十二

- 優香作「親王飾り」麹塵 京十三

- 優香作「親王飾り」麹塵 京十三 光琳桜

- 優香作「親王飾り」帯鈎文錦

- 優香作「親王飾り」花鳥梅花文錦

- 優香作「親王飾り」花文暈繝錦

- 優香作「親王飾り」桐鳳襷紋

- 優香作「親王飾り」麟鳳襷紋

- 優香作 ひな人形 親王飾り 麟鳳襷紋 両咲梅セット

- 優香作「親王飾り」趣楽

- 優香作 ひな人形 親王飾り 趣楽 花丸セット

- 優香作「親王飾り」花喰鳥

- 優香作「親王飾り」雲立湧文

- 優香作「親王飾り」桐竹唐草文

- 優香作「親王飾り」小花折枝文

- 優香作「親王飾り」七宝花菱

- 優香作「親王飾り」七宝華紋

- 優香作「親王飾り」七宝華紋 京十三

- 優香作「親王飾り」亀甲地又木紋

- 優香作「親王飾り」蔓葡萄

- 優香作「親王飾り」京十四

- 優香作「立雛飾り」立雛・座雛

- 優香作 立雛飾り 4L13-AA-319

- 優香作 立雛飾り 4L13-AA-309

- 優香作 立雛飾り 4L13-AA-311

- 優香作 立雛飾り 黄櫨染

- 優香作 立雛飾り 西陣織

- 優香作 五人収納箱飾り 4H16-AA-611

- 優香作 親王飾り 4L11-AA-163

- 優香作 親王飾り 4L11-AA-162

- 優香作 親王飾り 4L11-AA-176

- 優香作 親王飾り 4L11-AA-159

- 優香作 親王飾り 4L11-AA-123

- 優香作 親王飾り 4L11-AA-173

- 優香作 親王飾り 4L11-AA-113

- 真多呂人形

- 真多呂人形 親王飾り

- 真多呂人形 またろび

- 真多呂人形 本金親王飾り

- 真多呂人形 立雛飾り

- 真多呂人形 5人飾り

- 真多呂人形 10人飾り

- 真多呂人形 15人飾り

- またろび 親王飾り「光」

- またろび 親王飾り「聖」

- またろび 箔押 親王飾り「咲」

- またろび 箔押 親王飾り「彩」

- またろび 箔押 親王飾り「円」

- またろび 親王飾り「瑞」

- またろび 本金佐賀錦 親王飾り「望」

- またろび 箔押 親王飾り「樹」

- またろび 箔押 親王飾り「和」

- またろび 親王飾り「茜」

- またろび 箔押 親王飾り「玲」

- またろび 本金 親王飾り「芽」

- またろび 親王飾り「幸」

- またろび 刺繍 親王飾り「佳」

- またろび 親王飾り「絢」

- またろび 親王飾り「希」

- またろび 親王飾り「麗」

- またろび 箔押 親王飾り「翠」

- またろび 刺繍 親王飾り「華」

- またろび 親王飾り「月」

- またろび 親王飾り「優」

- またろび 親王飾り「唯」

- またろび 親王飾り「桃」

- またろび 親王飾り「恵」

- またろび 親王飾り「慶」

- またろび 親王飾り「瑛」

- またろび 親王飾り「蘭」

- またろび 復元織 親王飾り「祥」

- またろび 本金 立雛飾り「陽」

- またろび 五人飾り「萌」

- またろび 五人飾り「葵」

- 真多呂作ひな人形 親王飾り 瑞花雛Gセット(オリジナル)

- 真多呂作ひな人形 親王飾り 瑞花雛Bセット(オリジナル)

- 真多呂作ひな人形 親王飾り 瑞花雛Dセット(オリジナル)

- 真多呂作ひな人形 親王飾り 咲良セット(オリジナル)

- 真多呂人形「正絹 光徳雛セット」

- 真多呂人形「東山雛セット」

- 真多呂人形「皇華雛セット」

- 真多呂人形「高雄雛セット」

- 真多呂人形「瑞希雛セット」

- 真多呂人形「瑞花雛セット」

- 真多呂人形「吉野雛セット」

- 真多呂人形「有職雛セット」

- 真多呂人形「有職雛セット」品番:1267

- 真多呂人形 有職雛セット(1274)

- 真多呂人形「有職雛セット」品番:1277

- 真多呂人形「有職雛セット」品番:1281

- 真多呂人形「新宮雛セット」

- 真多呂人形「平安雛セット」

- 真多呂人形「富士雛セット」

- 真多呂人形「秀明雛セット」

- 真多呂人形「咲良セット」

- 真多呂人形「弥生雛セット」

- 真多呂人形「春霞セット」

- 真多呂人形「京極雛セット」

- 真多呂人形「彩光雛セット」

- 真多呂人形「彩音セット」

- 真多呂人形「香桜セット」

- 真多呂人形 香桜セット(1287)

- 真多呂人形 香桜セット(オリジナル)

- 真多呂人形「瑞花雛5人飾り」

- 真多呂人形「瑞春雛5人飾り」

- 真多呂人形「花園雛5人飾り」

- 真多呂人形「東山雛5人飾り」

- 真多呂人形「香桜5人飾り」

- 真多呂人形 春香5人飾り(1381)

- 真多呂人形「和泉雛5人飾り」

- 真多呂人形「天宝雛5人飾り」

- 真多呂人形「咲良5人飾り」

- 真多呂人形「小花雛5人飾り」

- 真多呂人形「芙蓉雛5人飾り」

- 真多呂人形「本金 慶寿雛セット」

- 真多呂人形「本金 飛鳥雛セット」

- 真多呂人形「本金 春慶雛セット」

- 真多呂人形「本金 天翔雛セット」

- 真多呂人形「本金 春麗雛セット」

- 真多呂人形「本金 和泉雛セット」

- 真多呂人形 本金 和泉セット(1893)

- 真多呂人形「本金 天宝雛セット」

- 真多呂人形「本金 麗華雛セット」

- 真多呂人形「本金 紫雲雛セット」

- 真多呂人形「本金 嵯峨野雛セット」

- 真多呂人形「本金 鳳凰雛セット」

- 真多呂人形「本金 明日香雛セット」

- 真多呂人形「本金 寿鶴雛セット」

- 真多呂人形「帯地本金 銀雅雛セット」

- 真多呂人形「帯地本金 麗鳳雛セット」

- 真多呂人形「東宮立雛セット」

- 真多呂人形「東宮立雛セット」品番:1171

- 真多呂人形「東宮立雛セット」品番:1161

- 真多呂人形「東宮立雛セット」品番:1147

- 真多呂人形「御慶事立雛セット」

- 真多呂人形「本金 華宝立雛セット」

- 真多呂人形「本金 和泉立雛セット」

- 真多呂人形「本金 古代立雛セット」

- 真多呂人形「本金 千寿立雛セット」

- 真多呂人形「本金 高円立雛セット」

- 真多呂人形「彩明立雛セット」

- 真多呂人形「ほおえみセット」

- 真多呂人形「春明立雛セット」

- 真多呂人形 春明立雛セット(1185)

- 真多呂人形「春桜立雛セット」

- 真多呂人形「花山立雛セット」

- 真多呂人形「光雲立雛セット」

- 真多呂人形「瑞花雛10人飾り」

- 真多呂人形「芙蓉雛10人飾り」

- 真多呂人形「豊雅雛10人飾り」

- 真多呂人形「香桜10人飾り」

- 真多呂人形「春香10人飾り」

- 真多呂人形「瑞花雛11人飾り」

- 真多呂人形「芙蓉雛15人飾り」

- 真多呂人形「小花雛15人飾り」

- 真多呂人形「慶園雛15人飾り」

- 真多呂人形「秀峰雛15人飾り」

- 真多呂人形 秀峰雛15人飾り(1307)

- 真多呂人形「瑞花雛15人飾り」

- 真多呂人形「翠鳳雛15人飾り」

- 真多呂人形「本金 皇紀雛15人飾り」

- 真多呂人形「本金 朱雀雛15人飾り」

- 真多呂人形「香佳雛17人飾り」

- 真多呂人形の取扱店をお探しですか?

- 屏風と飾り台

- 屏風 三曲

- 屏風 二曲一双

- 屏風 二曲一双 紙貼り

- 屏風 二曲一双 光琳桜

- 屏風 二曲一双 美山桜

- 屏風 二曲一双 桜 螺鈿

- 屏風 変形二曲一双

- 屏風 変形二曲

- 屏風 二曲

- 飾り台 板台 足付

- 飾り台 切込台

- 飾り台 板台 足なし

- 飾り台 箔足台

- 飾り台 オーバル

- 飾り台 丸台

- 飾り台 収納箱

- 飾り台 板台 足なし 黒

- 飾り台 板台 足なし 赤

- 飾り台 板台 足なし バニラ

- 飾り台 板台 足なし ベビーピンク

- 飾り台 板台 足なし 半艶アッシュベージュ

- 飾り台 板台 足なし ヒッコリーホワイト

- 飾り台 板台 足なし オディール

- 飾り台 板台 足なし ジュエルナチュラル

- 飾り台 板台 足なし クレールメイプル

- 飾り台 板台 足なし ヒッコリーメテオ

- 飾り台 オーバル クレールメイプル

- 飾り台 オーバル オディール

- 飾り台 オーバル ジュエルナチュラル

- 飾り台 オーバル バニラ

- 飾り台 オーバル 半艶アッシュベージュ

- 飾り台 オーバル 黒

- 飾り台 丸台 クレールメイプル

- 飾り台 丸台 オディール

- 飾り台 丸台 ジュエルナチュラル

- 飾り台 丸台 バニラ

- 飾り台 丸台 半艶アッシュベージュ

- 飾り台 丸台 黒

- 飾り台 板台 足付 黒

- 飾り台 板台 足付 赤

- 飾り台 板台 足付 半艶アッシュベージュ

- 飾り台 板台 足付 バニラ

- 飾り台 板台 足付 ヒッコリーホワイト

- 飾り台 板台 足付 オディール

- 飾り台 板台 足付 ジュエルナチュラル

- 飾り台 板台 足付 クレールメイプル

- 飾り台 板台 足付 ヒッコリーメテオ

- 飾り台 バニラ ヒノキ足

- 飾り台 切込台 黒

- 飾り台 切込台 赤

- 飾り台 切込台 バニラ

- 飾り台 箔足台 黒

- 飾り台 箔足台 溜

- 飾り台 収納箱 黒 花丸

- 飾り台 収納箱 ワイン 花丸

- 飾り台 収納箱 クレールメイプル 蓋 バニラ

- 飾り台 収納箱 クレールメイプル 蓋 半艶アッシュベージュ

- 飾り台 収納箱 クレールメイプル 蓋 ベビーピンク

- 飾り台 収納箱 桐 蓋 切込台 白

- 屏風 二曲 FL-2

- 屏風 二曲 七宝 黒

- 屏風 二曲 七宝 白

- 屏風 二曲 刷毛引き ベージュ越中和紙

- 屏風 二曲一双 箔 無地

- 屏風 二曲一双 箔 花萌え

- 屏風 二曲一双 バニラ 花萌え

- 屏風 二曲一双 バニラ 松竹梅

- 屏風 二曲一双 半艶古代紫 光琳桜

- 屏風 二曲一双 半艶赤 光琳桜

- 屏風 二曲一双 半艶黒 光琳桜

- 屏風 二曲一双 半艶バニラ 光琳桜

- 屏風 二曲一双 半艶みどり 光琳桜

- 屏風 二曲一双 箔 光琳桜

- 屏風 二曲一双 半艶アッシュベージュ 光琳桜

- 屏風 二曲一双 半艶古代紫 美山桜

- 屏風 二曲一双 半艶赤 美山桜

- 屏風 二曲一双 半艶バニラ 美山桜

- 屏風 二曲一双 半艶アッシュベージュ 美山桜

- 屏風 変形二曲一双 桜雲 半艶桜色+うす桜

- 屏風 変形二曲一双 桜雲 半艶アッシュベージュ+乳白

- 屏風 変形二曲一双 桜雲 半艶アッシュベージュ+ピーチベージュ

- 屏風 変形二曲 砂子 黒+箔

- 屏風 変形二曲 砂子 黒+黒

- 屏風 変形二曲 砂子 バニラ+箔

- 屏風 変形二曲 砂子 半艶アッシュベージュ+箔

- 屏風 変形二曲 砂子 半艶アッシュベージュ+半艶アッシュベージュ

- 屏風 変形二曲 砂子 バニラ+バニラ

- 屏風 変形二曲 砂子 バニラ+半艶アッシュベージュ

- 屏風 変形二曲 砂子 半艶アッシュベージュ+バニラ

- 屏風 二曲一双 紙貼り FL-2

- 屏風 二曲一双 紙貼り 七宝黒

- 屏風 二曲一双 紙貼り 七宝白

- 屏風 二曲一双 紙貼り 花唐草 越中和紙

- 屏風 二曲一双 紙貼り 手まり 越中和紙

- 屏風 二曲一双 紙貼り 刷毛引き ピンク越中和紙

- 屏風 三曲 正面箔無地 袖・松竹梅

- 屏風 三曲 正面箔無地 袖・溝

- 屏風 三曲 正面箔無地 袖黒・松竹梅

- 屏風 三曲 正面箔無地 袖バニラ・松竹梅

- 屏風 三曲 正面箔無地 袖バニラ・螺鈿桜

- 屏風 三曲 バニラ 螺鈿七宝

- 屏風 二曲一双 黒 松竹梅

- 屏風 二曲一双 箔 松竹梅

- 屏風 二曲一双 箔 花丸

- 屏風 二曲一双 箔 桜

- 屏風 二曲一双 黒・螺鈿 はな

- 屏風 二曲一双 バニラ・螺鈿 桜

- 屏風 二曲一双 半艶アッシュベージュ・螺鈿 桜

- 屏風 二曲一双 バニラ 桜

- 五月人形

- 雅峰作 兜

- 雅峰作 兜平飾り

- 京製 兜飾り

- 兜収納箱飾り

- 兜平飾り

- 着用兜

- 鎧平飾り

- 大里彩 作 五月人形

- 兜ケース飾り

- 徳川家康兜ケース飾り

- 豊臣秀吉兜ケース飾り

- 織田信長兜ケース飾り

- 直江兼続兜ケース飾り

- 真田幸村兜ケース飾り

- 上杉謙信兜ケース飾り

- 伊達政宗兜ケース飾り

- 真多呂作 武者人形

- 陣羽織

- つるし飾り

- 張子の虎

- 家紋台座(兜用)

- 五月人形 インターネットご購入特典

- 山本寛斎デザイン五月人形

- 板倉屏風セット(兜飾り)

- 大里彩「木目込大鎧平飾り」

- 大里彩 木目込大鎧平飾り(箔押 金彩桜)

- 大里彩 木目込「弓持ち」平飾り

- 大里彩 木目込「桃太郎」平飾り

- 雅峰作「兜」天真8号

- 雅峰作「兜」天明8号

- 雅峰作「兜」一枚物8号

- 雅峰作「兜」8号 桧櫃

- 雅峰作「兜」天明10号

- 雅峰作「兜」天真10号

- 雅峰作「兜」一枚物10号

- 雅峰作 兜8号収納箱飾り 6L22-AA-759

- 雅峰作 兜10号収納箱飾り 6L22-HH-716

- 雅峰作 兜10号収納箱飾り 6L22-GT-719

- 雅峰作 兜8号収納箱飾り 6L22-HH-712

- 雅峰作 兜8号収納箱飾り 6L22-GT-718

- 雅峰作 兜5号収納箱飾り 6L22-AA-738

- 雅峰作 兜5号収納箱飾り 6L22-AA-739

- 兜10号収納飾り 葛城 寄木細工(5S-8)

- 兜ケース飾り 8号 徳川家康公(601)

- 兜ケース飾り 8号 直江兼続公(602)

- 兜ケース飾り 8号 上杉謙信公(603)

- 兜ケース飾り 8号 織田信長公(604)

- 兜ケース飾り 8号 伊達政宗公(605)

- 兜ケース飾り 8号 豊臣秀吉公(606)

- 兜ケース飾り 8号 真田幸村公(607)

- 兜ケース飾り 10号 隼人(608)

- 兜ケース飾り 8号 徳川家康公(611)

- 兜ケース飾り 8号 皇琳(612)

- 兜ケース飾り 10号 大和(610)

- 兜ケース飾り 8号 伊達政宗公(613)

- 兜ケース飾り 8号 慶志(615)

- 兜ケース飾り 10号 真田幸村公(617)

- 兜ケース飾り 10号 伊達政宗公(618)

- 兜ケース飾り 13号 隼人(620)

- 兜ケース飾り 10号 上杉謙信公(624)

- 兜ケース飾り 8号 伊達兜 金(G180)

- 兜ケース飾り 8号 伊達兜 銀(G181)

- 兜ケース飾り 8号 上杉兜 黒銀(G183)

- 兜ケース飾り 12号 伊達金銀兜(G1121)

- 兜ケース飾り 12号 徳川金銀兜(G1123)

- 兜ケース飾り 12号 上杉金銀兜(G1122)

- 兜ケース飾り 10号 伊達兜 金(G1102)

- 兜ケース飾り 10号 上杉兜 金(G1103)

- 兜ケース飾り 5号 長鍬兜(G1052)

- 兜ケース飾り 5号 徳川家康兜(G1053)

- 兜ケース飾り 7号 白金鉢大鍬兜(G1114)

- 兜ケース飾り 8号 金兜(G1069A)

- 兜ケース飾り 8号 合わせ白金鉢大鍬兜(G1115)

- 兜ケース飾り 8号 金兜 三品飾り付(G1119)

- 兜ケース飾り 12号 トライバル上杉兜(G1159)

- 兜ケース飾り 10号 牡丹透かし鍬兜 金(G1160)

- 兜ケース飾り 7号 ブロンズ兜(G1174)

- 兜ケース飾り 10号 牡丹透かし鍬兜 銀(G1161)

- 兜ケース飾り 12号 徳川 金兜(G1133)

- 兜ケース飾り 5号 徳川兜(5720-73-025)

- 兜ケース飾り 8号 合わせ鉢ブロンズ伊達兜(G1091)

- 兜ケース飾り 8号 合わせ鉢ブロンズ上杉兜(G1092)

- 兜ケース飾り 8号 織田信長兜(G1071)

- 兜ケース飾り 8号 豊臣秀吉兜(G1072)

- 兜ケース飾り 8号 真田幸村兜(G1073)

- 兜ケース飾り 8号 真田幸村兜(G1079)

- 兜ケース飾り 4分の1 鎌倉兜(G236)

- 兜ケース飾り 12号 伊達兜(G1003)

- 兜ケース飾り 10号 牡丹前立伊達兜 金(G1117)

- 兜ケース飾り 10号 唐草前立伊達兜 銀(G1118)

- 兜ケース飾り 8号 伊達政宗兜(G1135)

- 兜ケース飾り 12号 伊達政宗兜(G1142)

- 兜ケース飾り 12号 伊達兜(G1146)

- 兜ケース飾り 12号 伊達政宗兜(G1152)

- 兜ケース飾り 12号 唐草彫金伊達兜(G1175)

- 兜ケース飾り 12号 上杉謙信兜(G1153)

- 兜ケース飾り 12号 徳川家康兜(G1154)

- 兜ケース飾り 12号 織田信長兜(G1155)

- 兜ケース飾り 10号 伊達兜(G1147)

- 兜ケース飾り 12号 上杉謙信兜(G1143)

- 兜ケース飾り 12号 徳川家康兜(G1144)

- 兜ケース飾り 8号 上杉謙信兜(G1136)

- 兜ケース飾り 12号 上杉謙信兜(G1138)

- 兜ケース飾り 8号 上杉銀兜(G1158)

- 兜ケース飾り 8号 上杉兜(5720-73-027)

- 兜ケース飾り 8号 上杉謙信兜(G1163)

- 兜ケース飾り 8号 徳川家康兜(G1164)

- 兜ケース飾り 12号 伊達政宗兜(G1165)

- 兜ケース飾り 12号 上杉謙信兜(G1166)

- 兜ケース飾り 8号 伊達政宗兜(G1162)

- 兜ケース飾り 12号 伊達政宗兜(G1137)

- 兜ケース飾り 12号 徳川兜(G1004)

- 兜ケース飾り 9号 徳川家康兜(G1050)

- 兜ケース飾り 12号 徳川家康兜(G1139)

- 兜ケース飾り 10号 源義経兜(G1005A)

- 兜ケース飾り 10号 白鉢金銀大鍬兜(G1111)

- 兜ケース飾り 12号 金大鍬兜(G1140)

- 兜ケース飾り 12号 銀大鍬兜(G1141)

- 兜ケース飾り 12号 金銀鉢兜(G1113)

- 兜ケース飾り 10号 直江兼続兜(G1022)

- 兜ケース飾り 7号 赤鉢中鍬兜(G1023)

- 兜ケース飾り 7号 金銀中鍬兜(G1024)

- 兜ケース飾り 10号 唐草中鍬兜(G1025)

- 兜ケース飾り 12号 鎌倉兜(G241A)

- 兜ケース飾り 12号 牡丹透かし大鍬兜(G1104)

- 兜ケース飾り 12号 金龍彫金 上杉兜(G153)

- 兜ケース飾り 12号 金龍彫金 大鍬兜(G154)

- 兜ケース飾り 12号 伊達政宗兜(G1149)

- 兜ケース飾り 12号 上杉謙信兜(G1150)

- 兜ケース飾り 12号 徳川家康兜(G1151)

- 兜ケース飾り 12号 金龍彫金 伊達兜(G152)

- 兜ケース飾り 8号 真田幸村兜(G1132)

- 兜ケース飾り 12号 伊達 金兜(G1074A)

- 兜ケース飾り 12号 上杉 金兜(G1075A)

- 兜ケース飾り 12号 紺中白縅中鍬兜(G1125)

- 兜ケース飾り 12号 鎌倉兜(G1145)

- 兜ケース飾り 12号 彫金大鍬兜(G1156)

- 兜ケース飾り 8号 赤縅兜 つるし飾り付(G1173)

- 兜ケース飾り 8号 金兜(G1148)

- 兜ケース飾り 5号 中鍬兜 赤(G1170)

- 兜ケース飾り 5号 中鍬兜 緑(G1171)

- 兜ケース飾り 5号 中鍬兜 紫(G1172)

- 兜ケース飾り 12号 上杉謙信兜(G1076)

- 兜ケース飾り 12号 徳川家康兜(G1077)

- 兜ケース飾り 12号 織田信長兜(G1078)

- 兜ケース飾り 10号 白鉢金銀大鍬兜(G1082)

- 兜ケース飾り 8号 ハヤブサ銀兜(G1127)

- 兜ケース飾り 8号 織田信長兜(G1128)

- 兜ケース飾り 8号 徳川家康兜(G1129)

- 兜ケース飾り 8号 真田幸村兜(G1130)

- 兜ケース飾り 12号 燻し銀貫前兜(G1131)

- 兜ケース飾り 12号 中鍬兜(G1167)

- 兜ケース飾り 12号 金ハヤブサ兜(G1176)

- 兜ケース飾り 10号 銀鉢 伊達兜(G1168)

- 兜ケース飾り 10号 銀鉢 上杉兜(G1169)

- 兜ケース飾り 8号 上杉兜(5720-72-054)

- 兜ケース飾り 8号 上杉兜(5720-73-022)

- 鎧ケース飾り 5号 上杉鎧(G730)

- 鎧ケース飾り 6号 伊達鎧(G7006)

- 鎧ケース飾り 5号 金龍徳川鎧(G7000)

- 鎧ケース飾り 5号 織田鎧 黒(G782)

- 鎧ケース飾り 5号 真田幸村鎧(G7001)

- 鎧ケース飾り 5号 中鍬鎧(G7002)

- 鎧ケース飾り 6号 中鍬大鎧 紺(G722A)

- 鎧ケース飾り 6号 伊達鎧(G7003)

- 鎧ケース飾り 6号 長鍬沢瀉縅鎧 赤(G732)

- 鎧ケース飾り 6号 徳川鎧(G7004)

- 鎧ケース飾り 6号 武田鎧(G7005)

- 鎧ケース飾り 6号 長鍬沢瀉縅鎧 緑(G733)

- 着用兜ケース飾り 25号 上杉兜 青銀(G540)

- 着用兜ケース飾り 25号 伊達兜 ブロンズ(G542)

- 着用兜ケース飾り 25号 上杉兜 白金(G545)

- 兜 8号 ケース飾り(5720-73-015)

- 五月物つるし飾りケース入 つるし飾り 鯉のぼり 六角 黒塗り(H502)

- 五月物つるし飾りケース入 つるし飾り 鯉のぼり 六角 黒塗り(H504)

- 着用兜25号収納飾り 彫金龍ゴールド兜(5S-11)

- 着用兜25号収納飾り 上杉謙信公(5S-13)

- 雅峰作 兜8号平飾り 6L21-AA-232

- 兜8号平飾り 6L21-AA-233

- 兜8号平飾り 6L21-AA-241

- 雅峰作 兜5号平飾り 6L21-AA-243

- 雅峰作 兜8号平飾り 6L21-GT-209

- 雅峰作 兜8号平飾り 6L21-GT-214

- 雅峰作 兜8号平飾り 6L21-AA-245

- 雅峰作 兜5号収納箱平飾り 6L21-GT-215

- 雅峰作 兜5号平飾り 6L22-GT-716

- 雅峰作 兜8号平飾り 6L21-GW-202

- 雅峰作 鎧12号平飾り

- 平安一水作「京製 兜8号平飾り」

- 平安一水作 兜10号平飾り

- 平安光雲作「京製 兜8号平飾り」

- 平安光雲作「京製 兜10号平飾り」

- 平安光雲作「京製 大鎧12号平飾り」

- 真多呂作 武者人形 五月人形 鐘馗 ケース付(3507)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 童鐘馗 ケース付(3503)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 大志(3562)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 護(3537)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 泰輝(3557)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 木目込鎧 ケース付

- 真多呂作 武者人形 五月人形 五月晴れ ケース付(3549)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 桃太郎 ケース付(3523)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 桃太郎 ケース付(3559)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 五月童(3553)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 鐘馗(3505)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 鐘馗(3502)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 童想(3563)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 五月の舞(3540)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 本金 引上げ(3517)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 引上げ(3513)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 金太郎 ケース付(3556)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 金太郎 ケース付(3552)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 金太郎(鉞)ケース付(3564)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 大望 ケース付(3555)

- 真多呂作 武者人形 五月人形 兜童 ケース付(3545)

- 加藤一冑 作 兜

- 一冑作 兜

- 一冑作 兜飾りセット

- 一冑作 鎧飾りセット

- 一冑作「四分の一 赤糸長鍬兜」

- 一冑作「四分の一 伊達政宗兜」

- 一冑作「四分の一 竹雀兜」

- 一冑作「四分の一 小桜革兜」

- 一冑作「四分の一 笠錣縹糸威」

- 一冑作「三分の一 小桜革兜」

- 一冑作「三分の一 篠垂付兜」

- 一冑作「三分の一 不動明王兜」

- 一冑作「二分の一 四方白長鍬兜」

- 一冑作「四分の一 赤糸長鍬兜飾りセット」

- 一冑作「四分の一 赤糸大鍬兜衝立セット」

- 一冑作「四分の一 金小札兜飾りセット」

- 一冑作「四分の一 伊達政宗兜飾りセット」

- 一冑作「四分の一 伊達政宗兜」彩セット

- 一冑作「四分の一 笠錣縹糸威兜飾りセット」

- 一冑作「四分の一 竹雀兜飾りセット」

- 一冑作「四分の一 小桜革兜飾りセット」

- 一冑作「三分の一 小桜革兜飾りセット」

- 一冑作「三分の一 篠垂付兜飾りセット」

- 一冑作「三分の一 菊一文字兜飾りセット」

- 一冑作「三分の一 彫金兜飾りセット」

- 一冑作「二分の一 彫金兜飾りセット」

- 一冑作「五分の三 極上沢瀉兜飾りセット」

- 一冑作「二分の一 極上兜飾りセット」

- 一冑作「三分の二 緋糸長鍬兜飾りセット」

- 一冑作「四分の三 極上兜飾りセット」

- 一冑作「三分の一 不動明王兜飾りセット」

- 一冑作「二分の一 不動明王兜飾りセット」

- 一冑作「二分の一 四方白長鍬兜飾りセット」

- 一冑作 五分の一 義経胴丸鎧飾りセット ケース付(3017)

- 一冑作 四分の一 赤糸長鍬鎧飾りセット(3014)

- 一冑作 四分の一 紫裾濃鎧飾りセット(3012)

- 一冑作 四分の一 小桜革鎧飾りセット(3010)

- 一冑作 三分の一 赤糸大鍬鎧飾りセット(3008)

- 一冑作 三分の一 篭手脛当付鎧飾りセット(3007)

- 一冑作 二分の一 極上妻取鎧飾りセット(3003)

- 加藤鞆美 作 兜

- 辰広作 兜

- 辰広作 兜平飾り

- 辰広作 兜収納箱飾り

- 辰広作 兜ケース飾り

- 辰広作 兜衝立セット

- 辰広作 兜1/5

- 辰広作 兜1/4

- 辰広作 兜1/3

- 辰広作 兜「小桜・印伝」1/5

- 辰広作 兜「小桜・印伝」1/4

- 辰広作 兜「小桜・印伝」1/3

- 辰広作 兜「革小札・印伝」1/5

- 辰広作 兜「革小札・印伝」1/4

- 辰広作 兜「革小札・印伝」1/3

- 辰広作 兜「金箔押本小札・印伝」1/5

- 辰広作 兜「金箔押本小札・印伝」1/4

- 辰広作 兜「金箔押本小札・印伝」1/3

- 辰広作 兜「シルバー小桜・印伝」1/5

- 辰広作 兜「シルバー小桜・印伝」1/4

- 辰広作 兜「革四方白」1/5

- 辰広作 兜「革四方白」1/4

- 辰広作 兜「竹雀」1/5

- 辰広作 兜「竹雀」1/4

- 辰広作 兜「菊」1/5

- 辰広作 兜「菊」1/4

- 辰広作 兜「菊一文字」1/5

- 辰広作 兜「菊一文字」1/4

- 辰広作 兜「長鍬」1/5

- 辰広作 兜「長鍬」1/4

- 辰広作 兜「極上長鍬」1/4

- 辰広作 兜「極上長鍬」1/3

- 辰広作 兜「極上大鍬」1/4

- 辰広作 兜「極上大鍬」1/3

- 辰広作 兜「シルバー」1/5

- 辰広作 兜「シルバー」1/4

- 辰広作 兜「伊達政宗」1/5

- 辰広作 兜「伊達政宗」1/4

- 辰広作 兜「中鍬」1/5

- 辰広作 兜「将」上杉1/5

- 辰広作 兜「将」赤無双1/5

- 辰広作 兜「将」白無双1/5

- 辰広作 兜「将」赤1/5

- 辰広作 兜「将」紫段1/5

- 辰広作 兜1/6収納箱飾り 6L22-AA-781

- 辰広作 兜1/6収納箱飾り 6L22-GT-703

- 辰広作 兜1/6収納箱飾り 6L22-GT-717

- 辰広作 兜1/6収納箱飾り 6L22-GT-711

- 辰広作 兜1/5収納箱飾り 6L22-HH-720

- 辰広作 兜1/5収納箱飾り 6L22-HH-717

- 辰広作 兜1/5収納箱飾り 6L22-HH-715

- 辰広作 兜1/5収納箱飾り 6L22-GT-702

- 辰広作 兜1/5収納箱飾り 6L22-GT-712

- 辰広作 兜1/5収納箱飾り 6L22-AA-773

- 辰広作 兜1/4収納箱飾り 6L22-AA-776

- 辰広作 兜1/5収納箱飾り 6L22-AA-780

- 辰広作 兜1/6収納箱飾り 6L22-AA-782

- 辰広作 兜1/4収納箱飾り 伊達(5241-04-005)

- 辰広作 兜1/5収納箱飾り 上杉(5241-04-102)

- 辰広作 衝立セット 5250-04-008

- 辰広作 衝立セット 5250-04-011

- 辰広作 衝立セット 5250-04-007

- 辰広作 衝立セット 5250-04-006

- 辰広作 衝立セット 5250-04-009

- 辰広作 衝立セット 5250-04-010

- 辰広作 兜1/6平飾り 6L21-AA-284

- 辰広作 兜1/5平飾り 6L21-GT-213

- 辰広作 兜1/5平飾り 6L21-HH-213

- 辰広作 兜1/5平飾り 6L21-HH-218

- 辰広作 兜1/6平飾り 6L21-HH-217

- 辰広作 兜1/6平飾り 6L21-AA-211

- 辰広作 兜1/5平飾り 6L21-GG-208

- 辰広作 兜1/5平飾り 6L21-GT-207

- 辰広作 兜1/4平飾り 5240-04-005 黒

- 辰広作 兜1/5平飾り 5240-04-044 二引

- 辰広作 兜1/5平飾り 5240-04-044 黒

- 辰広作 兜1/5平飾り 5240-04-044 彩

- 辰広作「兜1/4ケース飾り」

- 辰広作「兜1/5ケース飾り」

- 辰広作 兜1/6ケース飾り(5720-56-007)

- 辰広作 兜1/5ケース飾り(5720-56-011)

- 辰広作 兜1/5ケース飾り(5720-56-009)

- 辰広作 兜1/6ケース飾り(5720-56-008)

- 鯉のぼり

- 大型鯉のぼり

- 大型鯉のぼり用ポール

- 鯉のぼり用部品

- 庭園用鯉のぼりスタンドセット

- 庭園用鯉のぼりガーデンセット

- にわデコセット

- まどデコセット

- にわデコ

- プレミアムベランダスタンドセット

- ベランダ用鯉のぼり取付金具セット

- ベランダ用鯉のぼりウェイトセット

- 室内用 鯉のぼり

- 室内飾り鯉のぼり 福寿

- キャンバス鯉のぼり

- 鯉のぼり「友禅鯉」

- 鯉のぼり「錦龍」

- 鯉のぼり「大翔」

- 鯉のぼり「金太郎 大翔」

- 鯉のぼり「豪」

- 鯉のぼり「夢はるか」

- 鯉のぼり「千寿」

- 鯉のぼり「真・太陽」

- 鯉のぼり「京錦」

- 鯉のぼり「風舞い」

- 鯉のぼり「ちりめん京錦」

- 鯉のぼり「吉兆」

- 鯉のぼり「桜風吹流し」

- 鯉のぼり「春光」

- 単品鯉のぼり

- 単品鯉のぼり(吹流し)

- 大型鯉のぼりの基礎工事

- 鯉のぼり用 家紋・花個紋・名前入れ

- 鯉のぼりカタログ

- 鯉のぼりの製造工程について

- 鯉のぼり用ポール シングルパイル杭方式ポール

- 鯉のぼり用ポール Wパイル杭式ポール

- 鯉のぼり用ポール スーパーDXポール

- 鯉のぼり用ポール 超強力鯉のぼりポール スルスル装置付

- 鯉のぼり用ポール レギュラーポール

- 鯉のぼり用ポール ハイパワーポール

- 鯉のぼり用ポール コンパクトスーパーポール

- 鯉のぼり 吉兆 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 吉兆 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり 吉兆 庭園スタンドセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 吉兆 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり 吉兆 庭園スタンドセット 4m/6点

- 鯉のぼり ちりめん京錦 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり ちりめん京錦 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり ちりめん京錦 庭園スタンドセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり ちりめん京錦 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり ちりめん京錦 庭園スタンドセット 4m/6点

- 鯉のぼり 風舞い 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 風舞い 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり 風舞い 庭園スタンドセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 風舞い 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり 風舞い 庭園スタンドセット 4m/6点

- 鯉のぼり 京錦 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 京錦 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり 京錦 庭園スタンドセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 京錦 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり 京錦 庭園スタンドセット 4m/6点

- 鯉のぼり 真・太陽 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 真・太陽 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり 真・太陽 庭園スタンドセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 真・太陽 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり 真・太陽 庭園スタンドセット 4m/6点

- 鯉のぼり 千寿 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 千寿 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり 千寿 庭園スタンドセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 千寿 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり 千寿 庭園スタンドセット 4m/6点

- 鯉のぼり 夢はるか 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 夢はるか 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり 夢はるか 庭園スタンドセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 夢はるか 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり 豪 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 豪 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり 豪 庭園スタンドセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 豪 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり 豪 庭園スタンドセット 4m/6点

- 鯉のぼり 金太郎大翔 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 金太郎大翔 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり 金太郎大翔 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり 金太郎大翔 庭園スタンドセット 4m/6点

- 鯉のぼり 大翔 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 大翔 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり 大翔 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり 大翔 庭園スタンドセット 4m/6点

- 鯉のぼり 錦龍 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 錦龍 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり 錦龍 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり 錦龍 庭園スタンドセット 4m/6点

- 鯉のぼり 友禅鯉 庭園スタンドセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 友禅鯉 庭園スタンドセット 2m/6点

- 鯉のぼり 友禅鯉 庭園スタンドセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 友禅鯉 庭園スタンドセット 3m/6点

- 鯉のぼり 友禅鯉 庭園スタンドセット 4m/6点

- 鯉のぼり 吉兆 ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 吉兆 ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり 吉兆 ガーデンセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 吉兆 ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり 吉兆 ガーデンセット 4m/6点

- 鯉のぼり ちりめん京錦 ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり ちりめん京錦 ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり ちりめん京錦 ガーデンセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり ちりめん京錦 ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり ちりめん京錦 ガーデンセット 4m/6点

- 鯉のぼり 風舞い ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 風舞い ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり 風舞い ガーデンセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 風舞い ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり 風舞い ガーデンセット 4m/6点

- 鯉のぼり 京錦 ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 京錦 ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり 京錦 ガーデンセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 京錦 ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり 京錦 ガーデンセット 4m/6点

- 鯉のぼり 真・太陽 ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 真・太陽 ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり 真・太陽 ガーデンセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 真・太陽 ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり 真・太陽 ガーデンセット 4m/6点

- 鯉のぼり 千寿 ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 千寿 ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり 千寿 ガーデンセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 千寿 ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり 千寿 ガーデンセット 4m/6点

- 鯉のぼり 夢はるか ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 夢はるか ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり 夢はるか ガーデンセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 夢はるか ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり 豪 ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 豪 ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり 豪 ガーデンセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 豪 ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり 豪 ガーデンセット 4m/6点

- 鯉のぼり 金太郎大翔 ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 金太郎大翔 ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり 金太郎大翔 ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり 金太郎大翔 ガーデンセット 4m/6点

- 鯉のぼり 大翔 ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 大翔 ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり 大翔 ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり 大翔 ガーデンセット 4m/6点

- 鯉のぼり 錦龍 ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 錦龍 ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり 錦龍 ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり 錦龍 ガーデンセット 4m/6点

- 鯉のぼり 友禅鯉 ガーデンセット 1.5m/6点

- 鯉のぼり 友禅鯉 ガーデンセット 2m/6点

- 鯉のぼり 友禅鯉 ガーデンセット 2.5m/6点

- 鯉のぼり 友禅鯉 ガーデンセット 3m/6点

- 鯉のぼり 友禅鯉 ガーデンセット 4m/6点

- 鯉のぼり 友禅鯉 プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり 錦龍 プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり 大翔 プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり 金太郎大翔 プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり 豪 プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり 夢はるか プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり 真・太陽 プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり 千寿 プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり 京錦 プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり 風舞い プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり ちりめん京錦 プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり 吉兆 プレミアムベランダスタンドセット

- 鯉のぼり 友禅鯉 にわデコセット

- 鯉のぼり 錦龍 にわデコセット

- 鯉のぼり 大翔 にわデコセット

- 鯉のぼり 金太郎大翔 にわデコセット

- 鯉のぼり 豪 にわデコセット

- 鯉のぼり 夢はるか にわデコセット

- 鯉のぼり 真・太陽 にわデコセット

- 鯉のぼり 千寿 にわデコセット

- 鯉のぼり 京錦 にわデコセット

- 鯉のぼり 風舞い にわデコセット

- 鯉のぼり ちりめん京錦 にわデコセット

- 鯉のぼり 吉兆 にわデコセット

- 単品鯉のぼり 友禅鯉

- 単品鯉のぼり 錦龍

- 単品鯉のぼり 大翔

- 単品鯉のぼり 金太郎大翔

- 単品鯉のぼり 豪

- 単品鯉のぼり 夢はるか

- 単品鯉のぼり 千寿

- 単品鯉のぼり 真・太陽

- 単品鯉のぼり 京錦

- 単品鯉のぼり 風舞い

- 単品鯉のぼり ちりめん京錦

- 単品鯉のぼり 吉兆

- 単品鯉のぼり 五色吹流し(友禅鯉に付属)

- 単品鯉のぼり 雲龍吹流し(錦龍に付属)

- 単品鯉のぼり 千羽鶴吹流し(金太郎大翔/大翔に付属)

- 単品鯉のぼり 夢五色吹流し(夢はるかに付属)

- 単品鯉のぼり 尚武之丸吹流し(豪に付属)

- 単品鯉のぼり 京鶴吹流し(京錦に付属)

- 単品鯉のぼり 千寿吹流し(千寿に付属)

- 単品鯉のぼり 日之出鶴吹流し(真・太陽に付属)

- 単品鯉のぼり 風舞い吹流し(風舞いに付属)

- 単品鯉のぼり 紫鳳吹流し(ちりめん京錦に付属)

- 単品鯉のぼり 飛龍吹流し(吉兆に付属)

- 鯉のぼり「友禅鯉」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「友禅鯉」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「友禅鯉」大型セット(8点)

- 鯉のぼり「錦龍」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「錦龍」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「錦龍」大型セット(8点)

- 鯉のぼり「大翔」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「大翔」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「大翔」大型セット(8点)

- 鯉のぼり「金太郎大翔」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「金太郎大翔」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「金太郎大翔」大型セット(8点)

- 鯉のぼり「豪」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「豪」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「豪」大型セット(8点)

- 鯉のぼり「夢はるか」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「夢はるか」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「夢はるか」大型セット(8点)

- 鯉のぼり「千寿」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「千寿」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「千寿」大型セット(8点)

- 鯉のぼり「真・太陽」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「真・太陽」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「真・太陽」大型セット(8点)

- 鯉のぼり「京錦」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「京錦」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「京錦」大型セット(8点)

- 鯉のぼり「風舞い」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「風舞い」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「風舞い」大型セット(8点)

- 鯉のぼり「ちりめん京錦」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「ちりめん京錦」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「ちりめん京錦」大型セット(8点)

- 鯉のぼり「吉兆」大型セット(6点)

- 鯉のぼり「吉兆」大型セット(7点)

- 鯉のぼり「吉兆」大型セット(8点)

- 室内鯉飾り ミニミニ 春色(651-157)

- 室内鯉飾り ミニミニ 夏色(651-126)

- 室内鯉飾り ミニミニ れいめい富士(650-785)

- 室内鯉飾り ミニミニ 伝承鯉(657-845)

- 室内鯉飾り ミニミニ 清風鯉(657-838)

- 室内鯉飾り ミニミニ 流麗鯉(651-119)

- 室内鯉飾り ミニミニ 白金鯉(651-065)

- 室内鯉飾り ミニミニ 大波鯉(651-027)

- 室内鯉飾り ミニミニ 風雷童子(199-468)

- 室内鯉飾り ミニ ほのか鯉 萌黄(206-579)

- 室内鯉飾り ミニ みらい鯉(206-593)

- 室内鯉飾り ミニ 彩円鯉(199-451)

- 室内鯉飾り ミニ 流れ鯉(169-102)

- 室内鯉飾り ミニ ゆたか鯉(167-986)

- 室内鯉飾り 特小 飛龍鯉(202-489)

- 室内鯉飾り 小 すこやか(149-395)

- 室内鯉飾り 特小 たわむれ鯉(179-866)

- 室内鯉飾り 特小 龍の道(179-897)

- 室内鯉飾り 極小 流れ星 ロック(651-171)

- 室内鯉飾り 極小 流れ星 ワルツ(206-982)

- こいのぼり幟 登龍門(154-040)

- 室内飾り鯉のぼり 豪(127-011)

- 室内飾り鯉のぼり 吉兆(127-001)

- 空におよぐ 室内飾り鯉のぼり 豪(127-017)

- 空におよぐ 室内飾り鯉のぼり 吉兆(127-007)

- 室内飾り鯉のぼり 京錦セット(123-450)

- 室内飾り鯉のぼり 星歌スパンコールセット(123-430)

- 室内飾り鯉のぼり 星歌友禅セット(123-431)

- 室内飾り鯉のぼり 端午(410-100)

- 卓上こいのぼり 京錦(127-100)

- 和モダン飾り鯉のぼり 吉兆(600-876)

- 武者のぼり

- 武者絵幟

- 節句幟

- 大名旗

- 幟用ポール

- 幟用ポール スーパーDXポール

- 幟用ポール 幟旗用ポール

- 幟用ポール コンパクトスーパーポール

- 掲揚器具

- 庭園用幟セット

- ミニ節句幟

- 室内幟旗飾り

- 武者のぼり用 家紋・花個紋・名前入れ

- 室内幟旗飾りセット 登龍門

- 室内幟旗飾りセット 龍虎之図

- 黒染め室内幟旗飾りセット 龍虎之図

- 黒染め室内幟旗飾りセット 登龍門

- 極上黒染め室内幟旗飾りセット 登龍門

- 極上黒染め室内幟旗飾りセット 龍虎之図

- ミニ節句幟 太閤秀吉 撥水加工幟 1.8mスタンドセット(151-305)

- ミニ節句幟 加藤清正 撥水加工幟 1.8mスタンドセット(151-310)

- ミニ節句幟 極上山水龍虎之図幟 撥水加工幟 1.8mスタンドセット(151-300)

- 庭園用幟セット 桃太郎幟 撥水加工幟 2.5m スタンドセット(151-170)

- 庭園用幟セット 出世登龍門幟 撥水加工幟 2.5m スタンドセット(151-165)

- 庭園用幟セット 極上山水龍虎之図幟 撥水加工幟 2.5m スタンドセット(151-160)

- 庭園用幟セット アルミ金箔桃太郎幟 撥水加工幟 3.8m スタンドセット(151-060)

- 庭園用幟セット アルミ金箔金太郎幟 撥水加工幟 3.8m スタンドセット(151-065)

- 庭園用幟セット アルミ金箔登龍門幟 撥水加工幟 3.8m スタンドセット(151-055)

- 庭園用幟セット 極上山水龍虎之図幟 撥水加工幟 3.8m スタンドセット(151-050)

- 庭園用幟セット アルミ金箔登龍門幟 撥水加工幟 4.5m スタンドセット(151-045)

- 庭園用幟セット ガーデン幟 スタンダード 川中島 3.8m スタンド型(574115)

- 庭園用幟セット ガーデン幟 金箔 新山水虎 撥水加工幟 3.8m スタンド型(574090)

- 庭園用幟セット ガーデン幟 金箔 新竹虎 黒染 撥水加工幟 3.8m スタンド型(574095)

- 庭園用幟セット 新黒龍白龍 黒 2.1m スタンド型(581262)

- 庭園用幟セット 新天下幟 2.1m スタンド型(581263)

- 庭園用幟セット 新鷹加藤 黒 2.1m スタンド型(581260)

- 庭園用幟セット 新天下幟 2.1m 杭タイプ(581073)

- 庭園用幟セット 新鷹加藤 黒 2.1m 杭タイプ(581070)

- 庭園用幟セット 新黒龍白龍 黒 2.1m 杭タイプ(581072)

- 庭園用幟セット 桃太郎幟 撥水加工幟 2.5m ガーデンセット 杭タイプ(151-230)

- 庭園用幟セット 出世登龍門幟 撥水加工幟 2.5m ガーデンセット 杭タイプ(151-225)

- 庭園用幟セット 極上山水龍虎之図幟 撥水加工幟 2.5m ガーデンセット 杭タイプ(151-220)

- 庭園用幟セット アルミ金箔桃太郎幟 撥水加工幟 3.8m ガーデンセット 杭タイプ(151-110)

- 庭園用幟セット アルミ金箔金太郎幟 撥水加工幟 3.8m ガーデンセット 杭タイプ(151-115)

- 庭園用幟セット アルミ金箔出世登龍門幟 撥水加工幟 3.8m ガーデンセット 杭タイプ(151-105)

- 庭園用幟セット 極上山水龍虎之図幟 撥水加工幟 3.8m ガーデンセット 杭タイプ(151-100)

- 庭園用幟セット アルミ金箔登龍門幟 撥水加工幟 4.5m ガーデンセット 杭タイプ(151-095)

- 庭園用幟セット ガーデン幟 スタンダード 川中島 3.8m 杭タイプ(573240)

- 庭園用幟セット ガーデン幟 金箔 新山水虎 撥水加工幟 3.8m 杭タイプ(573200)

- 庭園用幟セット ガーデン幟 金箔 新竹虎 黒染 撥水加工幟 3.8m 杭タイプ(573210)

- 武者のぼり 武者絵幟 武者絵七人 黄金仕上げ フレンジ付

- 武者のぼり 武者絵幟 武者絵虎太閤 フレンジ付

- 武者のぼり 武者絵幟 武者絵太閤 黄金仕上げ フレンジ付

- 武者のぼり 武者絵幟 友禅太閤秀吉幟 撥水加工幟 6.1m(152-100)

- 武者のぼり 武者絵幟 友禅太閤秀吉幟 撥水加工幟 7.2m(152-095)

- 武者のぼり 武者絵幟 友禅太閤秀吉幟 撥水加工幟 9.1m(152-090)

- 武者のぼり 武者絵幟 アルミ金箔太閤秀吉幟 撥水加工幟 6.1m(151-740)

- 武者のぼり 武者絵幟 ゴールド太閤秀吉幟 7.5m(151-863)

- 武者のぼり 武者絵幟 友禅加藤清正幟 撥水加工幟 6.1m(152-115)

- 武者のぼり 武者絵幟 友禅加藤清正幟 撥水加工幟 7.2m(152-110)

- 武者のぼり 武者絵幟 アルミ金箔加藤清正幟 撥水加工幟 6.1m(151-755)

- 武者のぼり 武者絵幟 アルミ金箔加藤清正幟 撥水加工幟 7.2m(151-750)

- 武者のぼり 武者絵幟 ゴールド加藤清正幟 7.5m(151-873)

- 武者のぼり 節句幟 アルミ金箔出世登龍門幟 撥水加工幟 フレンジ付 6.5m(151-520)

- 武者のぼり 節句幟 アルミ金箔出世登龍門幟 撥水加工幟 フレンジ付 7.5m(151-515)

- 武者のぼり 節句幟 アルミ金箔出世登龍門幟 撥水加工幟 フレンジ付 9.1m(151-510)

- 武者のぼり 節句幟 友禅出世登龍門幟 撥水加工幟 フレンジ付 6.5m(151-990)

- 武者のぼり 節句幟 友禅出世登龍門幟 撥水加工幟 フレンジ付 7.5m(151-985)

- 武者のぼり 節句幟 友禅出世登龍門幟 撥水加工幟 フレンジ付 9.1m(151-980)

- 武者のぼり 節句幟 紺染め友禅出世登龍門幟 撥水加工幟 フレンジ付 6.5m(151-393)

- 武者のぼり 節句幟 紺染め友禅出世登龍門幟 撥水加工幟 フレンジ付 7.5m(151-392)

- 武者のぼり 節句幟 紺染めアルミ金箔出世登龍門幟 撥水加工幟 フレンジ付 6.5m(151-397)

- 武者のぼり 節句幟 紺染めアルミ金箔出世登龍門幟 撥水加工幟 フレンジ付 7.5m(151-396)

- 武者のぼり 節句幟 極上山水 龍虎之図幟 撥水加工幟 フレンジ付 6.5m(151-410)

- 武者のぼり 節句幟 極上山水 龍虎之図幟 撥水加工幟 フレンジ付 7.5m(151-405)

- 武者のぼり 節句幟 極上山水 龍虎之図幟 撥水加工幟 フレンジ付 9.1m(151-400)

- 武者のぼり 節句幟 新連龍虎 青ボカシ 撥水加工幟 フレンジ付 7.5m(557210)

- 武者のぼり 節句幟 鯉の滝登り フレンジ付 6m(5866-81-026)

- 武者のぼり 節句幟 山水登り龍 フレンジ付

- 武者のぼり 節句幟 金太郎・桃太郎 黄金仕上げ リバーシブル幟 フレンジ付 7.5m(5867-88-910)

- 武者のぼり 大名旗 龍虎 フレンジ付 7.5m(5867-81-052)

- 武者のぼり「極上山水龍虎之図幟」

- プーカ

- 羽子板

- 羽子板(単品)

- 羽子板用ケース

- 羽子板ケース入

- 羽子板8号

- 羽子板10号

- 羽子板13号

- 羽子板15号

- 羽子板18号

- 羽子板ケース8号

- 羽子板ケース10号

- 羽子板ケース13号

- 羽子板ケース15号

- 羽子板ケース18号

- 羽子板用飾り台

- 羽子板 額飾りケース入

- 羽子板10号ケース入

- 羽子板13号ケース入

- 羽子板15号ケース入

- 羽子板18号ケース入

- 羽子板「花小町振袖」

- 羽子板「正絹帯地振袖」

- 羽子板「正絹振袖」

- 羽子板「夢さくら」

- 羽子板「桜小町振袖」

- 羽子板 花小町振袖 8号 道成寺(1011-08-862)

- 羽子板 小町振袖 8号 道成寺(1028-08-002)

- 羽子板 花小町振袖 10号 道成寺(1011-10-862)

- 羽子板 花小町振袖 10号 まり飾り(1011-10-865)

- 羽子板 花小町振袖 13号 道成寺(1011-13-862)

- 羽子板 花小町振袖 15号 道成寺(1011-15-802)

- 羽子板 花小町振袖 13号 まり飾り(1011-13-865)

- 羽子板 姫振袖 10号 道成寺(1027-10-242)

- 羽子板 姫振袖 10号 道成寺(1027-10-502)

- 羽子板 姫振袖 10号 汐汲(1027-10-534)

- 羽子板 姫振袖 10号 まり飾り(1027-10-495)

- 羽子板 姫振袖 10号 浅妻(1027-10-393)

- 羽子板 姫振袖 10号 道成寺(1027-10-422)

- 羽子板 姫振袖 13号 浅妻(1027-13-523)

- 羽子板 姫振袖 13号 花結び(1027-13-245M)

- 羽子板 姫振袖 13号 汐汲(1027-13-494)

- 羽子板 姫振袖 13号 花結び(1027-13-274M)

- 羽子板 姫振袖 15号 道成寺(1027-15-202)

- 羽子板 夢さくら 10号 藤娘(1011-10-601)

- 羽子板 夢さくら 10号 浅妻(1011-10-603)

- 羽子板 夢さくら 13号 藤娘(1011-13-601)

- 羽子板 夢さくら 13号 道成寺(1011-13-702)

- 羽子板 夢さくら 15号 浅妻(1011-15-603)

- 羽子板 夢さくら 15号 汐汲(1011-15-704)

- 羽子板 正絹振袖 10号 浅妻(1011-10-833)

- 羽子板 正絹振袖 10号 道成寺(1011-10-832)

- 羽子板 正絹振袖 15号 浅妻(1011-15-833)

- 羽子板 正絹振袖 15号 道成寺(1011-15-832)

- 羽子板ケース 額飾り 姫 8号 黒溜塗(1112-08-280)

- 羽子板ケース 額飾り 鉄刀木 葵 8号(1112-08-310)

- 羽子板ケース 額飾り 黒檀 華宝 8号(1112-08-320)

- 羽子板ケース 額飾り 檜 咲良 8号 アクリル(1114-08-980)

- 羽子板ケース 鉄刀木 優雅 10号 四角(1112-10-251)

- 羽子板ケース 鉄刀木 優雅 13号 四角(1112-13-251)

- 羽子板ケース 鉄刀木 虹 8号 四角(1114-08-960)

- 羽子板ケース 鉄刀木 虹 10号 四角(1114-10-960)

- 羽子板ケース 優美 8号 四角 アクリル(1114-08-941)

- 羽子板ケース 優美 10号 四角 アクリル(1114-10-941)

- 羽子板ケース 檜 美月 8号 四角(1114-08-950)

- 羽子板ケース 檜 美月 10号 四角(1114-10-950)

- 羽子板ケース 花梨 弥生 8号 四角(1112-08-341)

- 羽子板ケース 花梨 弥生 10号 四角(1112-10-341)

- 羽子板ケース 若菜 8号 四角 木目(1116-08-010)

- 羽子板ケース 若菜 10号 四角 木目(1116-10-010)

- 羽子板ケース 若菜 13号 四角 木目(1116-13-010)

- 羽子板ケース 彩音 8号 四角 黒木目(1116-08-050)

- 羽子板ケース 彩音 10号 四角 黒木目(1116-10-050)

- 羽子板ケース 彩音 13号 四角 黒木目(1116-13-051)

- 羽子板ケース 寿苑 8号 四角 木目(1116-08-030)

- 羽子板ケース 寿苑 10号 四角 木目(1116-10-030)

- 羽子板ケース 寿苑 13号 四角 木目(1116-13-031)

- 羽子板ケース 華苑 15号 四角 木目(1116-15-040)

- 羽子板ケース 華苑 16号 四角 木目(1116-16-040)

- 羽子板ケース 華苑 17号 四角 木目(1116-17-040)

- 羽子板ケース 華苑 18号 四角 木目(1116-18-040)

- 羽子板ケース 桜花 15号 四角 木目(1116-15-020)

- 羽子板ケース 桜花 16号 四角 木目(1116-16-020)

- 羽子板ケース 桜花 17号 四角 木目(1116-17-020)

- 羽子板ケース 桜花 18号 四角 木目(1116-18-020)

- 羽子板ケース 和(なごみ)8号 四角 マホガニー艶塗り(P415)

- 羽子板ケース 美咲(みさき)10号 四角 黒塗り(P630)

- 羽子板ケース ゆか里(ゆかり)15号 四角 黒塗り(P710)

- 羽子板ケース 春乃(はるの)8号 四角 マホガニー塗り(P730)

- 羽子板ケース 春乃(はるの)10号 四角 マホガニー塗り(P731)

- 羽子板ケース 桃音(ももね)8号 六角 パールピンク(P690)

- 羽子板ケース 桃音(ももね)10号 六角 パールピンク(P691)

- 羽子板ケース 桃音(ももね)13号 六角 パールピンク(P692)

- 羽子板ケース 祥(しょう)8号 六角 マホガニー艶塗り(P410)

- 羽子板ケース 祥(しょう)10号 六角 マホガニー艶塗り(P411)

- 羽子板ケース 祥(しょう)13号 六角 マホガニー艶塗り(P412)

- 羽子板ケース さくら 10号 六角 黒塗り(P405)

- 羽子板ケース さくら 13号 六角 黒塗り(P406)

- 羽子板ケース さくら 15号 六角 黒塗り(P407)

- 羽子板ケース さくら 16号 六角 黒塗り(P408)

- 羽子板ケース さくら 17号 六角 黒塗り(P409)

- 羽子板ケース 葵(あおい)8号 六角 黒塗り(P404-08)

- 羽子板ケース 葵(あおい)10号 六角 黒塗り(P404)

- 羽子板ケース 葵(あおい)13号 六角 黒塗り(P404-13)

- 羽子板ケース 春がかり 8号 四角 黒塗り(P660)

- 羽子板ケース 春がかり 10号 四角 黒塗り(P661)

- 羽子板ケース 美香 8号 四角 マホガニー塗り(P750)

- 羽子板ケース 彩奈 8号 四角 マホガニー塗り(P751)

- 羽子板ケース 千春 8号 四角 黒塗り(P752)

- 羽子板ケース 優花 10号 四角 マホガニー塗り(P753)

- 羽子板ケース あいり 8号 四角 黒塗り(P500)

- 羽子板ケース あいり 10号 四角 黒塗り(P501)

- 羽子板ケース 和花(わか)8号 四角 黒塗り(P740)

- 羽子板ケース 和花(わか)10号 四角 黒塗り(P741)

- 羽子板ケース 初香(ういか)8号 四角 黒塗り(P720)

- 羽子板ケース 初香(ういか)10号 四角 黒塗り(P721)

- 羽子板ケース 天津(あまつ)8号 四角 黒塗り(P650)

- 羽子板ケース 天津(あまつ)10号 四角 黒塗り(P651)

- 羽子板ケース 桜華(おうか)10号 四角 黒塗り(P151)

- 羽子板ケース 桜華(おうか)13号 四角 黒塗り(P152)

- 羽子板ケース 桜華(おうか)15号 四角 黒塗り(P153)

- 羽子板ケース 泉(いずみ)8号 六角 黒塗り(P120)

- 羽子板ケース 泉(いずみ)10号 六角 黒塗り(P121)

- 羽子板ケース 泉(いずみ)13号 六角 黒塗り(P122)

- 羽子板ケース 泉(いずみ)15号 六角 黒塗り(P123)

- 羽子板ケース 泉(いずみ)16号 六角 黒塗り(P124)

- 羽子板ケース 泉(いずみ)17号 六角 黒塗り(P125)

- 羽子板ケース 泉(いずみ)18号 六角 黒塗り(P126)

- 羽子板ケース 泉(いずみ)20号 六角 黒塗り(P127)

- 羽子板ケース入 古都 13号B 四角 黒木目(1174-13-312)

- 羽子板ケース入 木目 13号 四角(2F13-GW-532)

- 羽子板ケース入 古都 15号A 四角 黒木目(1174-15-402)

- 羽子板ケース入 黒塗 15号 四角(2F14-GW-544)

- 羽子板ケース入 額飾り 愛 9号 スタンド付(2F61-GW-512)

- 羽子板ケース入 額飾り 8号 花小町振袖 道成寺 姫 スタンド付(1011-08-862/1112-08-280)

- 羽子板ケース入 10号 夢さくら 藤娘 花梨弥生(1011-10-601/1112-10-341)

- 羽子板ケース入 10号 姫振袖 道成寺 桜華(1027-10-502/P151)

- 羽子板ケース入 10号 姫振袖 汐汲 桃音(1027-10-534/P691)

- 羽子板ケース入 15号 夢さくら 浅妻 ゆか里(1011-15-603/P710)

- 山本寛斎デザイン羽子板

- 破魔弓

- 破魔弓 額飾り

- 破魔弓 壁掛け

- 破魔弓8号ケース入

- 破魔弓10号ケース入

- 破魔弓13号ケース入

- 破魔弓15号ケース入

- 破魔弓18号ケース入

- 破魔弓20号ケース入

- 破魔弓23号ケース入

- 破魔弓 瑞(ずい)7号 ケース入 四角 黒塗り(X716)

- 破魔弓 弾正(だんじょう)10号 ケース入 四角 黒塗り(X717)

- 破魔弓 慶寿(けいじゅ)四ッ矢飾り 10号 ケース入 四角 花梨(1214-10-860)

- 破魔弓 慶寿(けいじゅ)四ッ矢飾り 8号 ケース入 四角 花梨(1214-08-860)

- 破魔弓 悠(ゆう)8号 C ケース入 四角 茶木目(1227-08-300)

- 破魔弓 蓬莱(ほうらい)8号 ケース入 四角 茶木目(1212-08-181)

- 破魔弓 蓬莱(ほうらい)10号 ケース入 四角 茶木目(1212-10-181)

- 破魔弓 竹 清和(せいわ)10号 ケース入 四角(1212-10-910)

- 破魔弓 竹 清和(せいわ)8号 ケース入 四角(1213-08-260)

- 破魔弓 壁掛け飾り 仁和(にんな)5号 ケース入(1214-05-702)

- 破魔弓 壁掛け飾り 承和(じょうわ)8号 ケース入(1214-08-712)

- 破魔弓 壁掛け飾り 寛和(かんな)7号 ケース入(1214-07-722)

- 破魔弓 壁掛け飾り 康和(こうわ)7号 ケース入(1214-07-851)

- 破魔弓 壁掛け飾り 神武(じんむ)5号 ケース入(1214-05-732)

- 破魔弓 壁掛け飾り 天武(てんむ)5号 ケース入(1214-05-741)

- 破魔弓 壁掛け飾り 伏見(ふしみ)10号(1213-10-060)

- 破魔弓 黒檀 矢籠(やかご)8号 ケース入 四角(1213-08-161)

- 破魔弓 黒檀 矢籠(やかご)10号 ケース入 四角(1213-10-161)

- 破魔弓 竹 矢籠(やかご)10号 ケース入 四角(1214-10-800)

- 破魔弓 花梨 矢籠(やかご)15号 ケース入 四角(1213-15-110)

- 破魔弓 鉄刀木 矢籠(やかご)10号 ケース入 四角(1213-10-241)

- 破魔弓 鉄刀木 矢籠(やかご)13号 ケース入 四角(1213-13-241)

- 破魔弓 鉄刀木 寿宝(じゅほう)6号 ケース入 四角(1214-06-870)

- 破魔弓 黒檀別製箙飾り(えびらかざり)10号 ケース入 四角(1213-10-190)

- 破魔弓 黒檀別製箙飾り(えびらかざり)13号 ケース入 四角(1213-13-190)

- 破魔弓 黒檀別製箙飾り(えびらかざり)15号 ケース入 四角(1213-15-080)

- 破魔弓 花梨 箙飾り(えびらかざり)18号 ケース入 四角(1213-18-121)

- 破魔弓 花梨 箙飾り(えびらかざり)20号 ケース入 四角(1213-20-121)

- 破魔弓 花梨 風雅(ふうが)8号 ケース入 四角(1212-08-960)

- 破魔弓 花梨 風雅(ふうが)10号 ケース入 四角(1212-10-960)

- 破魔弓 慶雲(けいうん)18号 ケース入 四角(1212-18-920)

- 破魔弓 瑞祥(ずいしょう)20号 ケース入 四角 黒木目(1213-20-100)

- 破魔弓 瑞祥(ずいしょう)23号 ケース入 四角 黒木目(1213-23-100)

- 破魔弓 鉄刀木 勇(いさむ)8号 ケース入 四角(1213-08-280)

- 破魔弓 鉄刀木 勇(いさむ)10号 ケース入 四角(1213-10-280)

- 破魔弓 鉄刀木 四ッ矢飾り(よつやかざり)8号 ケース入 四角(1213-08-210)

- 破魔弓 黒檀 四ッ矢飾り(よつやかざり)8号 ケース入 四角(1213-08-220)

- 破魔弓 檜 典雅(てんが)8号 ケース入 四角(1213-08-251)

- 破魔弓 檜 典雅(てんが)10号 ケース入 四角(1213-10-251)

- 破魔弓 悠斗(ゆうと)8号 ケース入 四角 アクリル(1214-08-841)

- 破魔弓 悠斗(ゆうと)10号 ケース入 四角 アクリル(1214-10-841)

- 破魔弓 空来(そら)7号 ケース入 四角 アクリル(1214-07-910)

- 破魔弓 檜 貴宝(きほう)8号 ケース入 四角(1213-08-270)

- 破魔弓 檜 貴宝(きほう)10号 ケース入 四角(1213-10-270)

- 破魔弓 檜 貴公(きこう)6号 ケース入 四角(1214-06-890)

- 破魔弓 昇龍(しょうりゅう)17号 ケース入 四角 黒塗り(X521)

- 破魔弓 銀河(ぎんが)10号 ケース入 四角 黒塗り(X718)

- 破魔弓 誉(ほまれ)7号 ケース入 四角 黒塗り(X727)

- 破魔弓 高雅(こうが)15号 ケース入 四角 黒塗り(X506A)

- 破魔弓 嵐山(あらしやま)15号 ケース入 四角 茶木目(1213-15-170)

- 破魔弓 志士(しし)13号 ケース入 四角 黒塗り(X724)

- 破魔弓 英傑(えいけつ)14号 ケース入 四角 マホガニー塗り(X725)

- 破魔弓 北斗(ほくと)13号 ケース入 四角(1213-13-010)

- 破魔弓 北斗(ほくと)15号 ケース入 四角(1213-15-010)

- 破魔弓 花梨 隼人(はやと)13号 ケース入 四角(1213-13-180)

- 破魔弓 神宝(じんぽう)15号 ケース入 四角 黒塗り(X705A)

- 破魔弓 雷龍(らいりゅう)15号 ケース入 四角 黒檀塗り(X713)

- 破魔弓 高徳(こうとく)16号 ケース入 六角 黒塗り(X107A)

- 破魔弓 峻徳(しゅんとく)16号 ケース入 六角 黒塗り(X108A)

- 破魔弓 彩雅(さいが)19号 ケース入 六角 黒塗り(X110A)

- 破魔弓 弦輝(げんき)19号 ケース入 四角 茶塗り(X722)

- 破魔弓 燕(つばめ)10号 ケース入 四角 黒塗り(X505A)

- 破魔弓 福音(ふくいん)10号 ケース入 四角 黒塗り(X723)

- 破魔弓 匠(たくみ)10号 ケース入 四角 黒塗り(X708)

- 破魔弓 神楽(かぐら)11号 ケース入 四角 黒檀塗り(X715)

- 破魔弓 初陣(ういじん)8号 額飾りケース入(1212-08-670)

- 破魔弓 翔(しょう)8号 額飾りケース入(1212-08-710)

- 破魔弓 天帝(てんてい)8号 額飾りケース入(1213-08-020)

- 破魔弓 鉄刀木 朝日(あさひ)8号 額飾りケース入(1213-08-150)

- 破魔弓 檜 清雅(せいが)8号 額飾りケース入(1214-08-920)

- 破魔弓 天祥(てんしょう)8号 額飾りケース入(1213-08-050)

- 破魔弓 黒檀 高雄(たかお)8号 額飾りケース入(1213-08-141)

- 破魔弓 雅(みやび)10号 B 額飾りケース入(1227-10-210)

- 破魔弓 大栄(だいえい)23号 ケース入 四角 黒塗り(X714)

- 破魔弓 真羽(しんば)12号 ケース入 四角 黒塗り(X712)

- 破魔弓 祇王(ぎおう)15号 ケース入 四角 黒塗り(X726)

- 破魔弓 翔仁(しょうじん)10号 ケース入 四角 黒塗り(X720)

- 破魔弓 武翔(ぶしょう)10号 ケース入 四角 マホガニー塗り(X719)

- 山本寛斎デザイン破魔弓

- 名前飾り

- 名前旗(女の子用)

- 名前旗(女の子用)博多織・小倉織・久留米絣

- 名前立札(女の子用)

- 名前旗(男の子用)

- 名前旗(家紋入)

- 名前旗(男の子用)博多織・小倉織・久留米絣

- 名前立札(男の子用)

- 名前旗 ハローキティ

- 名前旗 守り虎(特中)黒 緑房 金糸刺繍(5397)

- 名前旗 飛翔鯉D(小)白ジャガード 小桜 白房 白金糸刺繍(5341)

- 名前旗 豪虎(小)黒 緑房 金糸刺繍(5335)

- 名前旗 蒼龍(特中)濃緑 黒ラメ房 銀糸刺繍(5333)

- 名前旗 和み虎(特中)濃緑 黒ラメ房 銀糸刺繍(5330)

- 名前旗 緑龍と虎C(特中)黒 緑房 金糸刺繍(5083)

- 名前旗 白龍と虎C(特中)黒 緑房 銀糸刺繍(5087)

- 名前旗 白龍と虎C(特中)白 白房 銀糸刺繍(5350)

- 名前旗 白龍(特小)白 小桜 白房 白金糸刺繍(5337)

- 名前旗 白龍(小)白 小桜 白房 白金糸刺繍(5336)

- 名前旗 蒼龍(特中)紺 黒ラメ房 銀糸刺繍(5332)

- 名前旗 飛翔鯉D(特中)白ジャガード 小桜 白房 青糸刺繍(5347)

- 名前旗 水龍渦付(特中)紺 黒ラメ房 銀糸刺繍(5398)

- 名前旗 緑龍と竹虎(特中)紺 黒ラメ房 金糸刺繍(5399)

- 名前旗 名物裂(大)刺繍柄兜 紺 紺房 金糸刺繍(180-114)

- 名前旗 名物裂(大)刺繍柄緋鯉 紺 紺房 金糸刺繍(180-169)

- 名前旗 ちりめん(大)兜 緑 緑ラメ房 金糸刺繍(161-762)

- 名前旗 ちりめん(大)鯉のぼり 緑 緑ラメ房 金糸刺繍(161-755)

- 名前旗 金襴(中)泳鯉 紺 紺房 金糸刺繍(161-441)

- 名前旗 金襴(中)兜 紺 紺房 金糸刺繍(161-793)

- 名前旗 名物裂(中)舞龍 黒 金房 金糸刺繍(177-060)

- 名前旗 名物裂(中)刺繍柄兜 紺 紺房 金糸刺繍(180-046)

- 名前旗 名物裂(中)刺繍柄緋鯉 紺 紺房 金糸刺繍(179-996)

- 名前旗 総刺繍(中)幻龍 金房 金糸刺繍(194-647)

- 名前旗 総刺繍アルミ金箔(中)仁王 金房 金糸刺繍(199-550)

- 名前旗 金彩ちりめん(特中)鳳凰 紺 紺房 金糸刺繍(159-288)

- 名前旗 金彩ちりめん(特中)鳳凰 紫 紺房 金糸刺繍(159-271)

- 名前旗 金彩ちりめん(特中)鳳凰 深緑 緑房 金糸刺繍(159-264)

- 名前旗 ちりめん(特中)兜 紺 紺房 金糸刺繍(159-110)

- 名前旗 ちりめん(特中)流水鯉 紺 紺房 金糸刺繍(159-141)

- 名前旗 名物裂(特中)刺繍柄兜 黒 黒房 金糸刺繍(131-147)

- 名前旗 名物裂(特中)昇り龍 玉 黒 金房 金糸刺繍(203-189)

- 名前旗 名物裂(小)昇り龍 玉 黒 金房 金糸刺繍(203-134)

- 名前旗 名物裂(小)天龍 黒 金房 金糸刺繍(661-224)

- 名前旗 名物裂(小)下り龍 剣 黒 金房 金糸刺繍(203-219)

- 名前旗 名物裂(小)あやめ兜 青緑 金房 金糸刺繍(202-977)

- 名前旗 名物裂(特中)下り龍 剣 黒 金房 金糸刺繍(203-264)

- 名前旗 名物裂(特中)咆哮龍虎 黒 金房 金糸刺繍(200-454)

- 名前旗 名物裂(特中)咆哮龍虎 藍 金房 金糸刺繍(200-515)

- 名前旗 名物裂(特中)あやめ兜 青緑 金房 金糸刺繍(205-787)

- 名前旗 上金彩(特中)雲に龍 黒 金房 銀糸刺繍(199-680)

- 名前旗 金彩(ミニ)雷龍 黒 金糸刺繍(656-190)

- 名前旗 金彩(ミニ)富士に鷹 黒 金糸刺繍(656-206)

- 名前旗 上金彩(特中)月に刀龍 白 銀玉龍飾り 橙金糸刺繍(660-623)

- 名前旗 上金彩(小)雲に龍 黒 金房 銀糸刺繍(651-348)

- 名前旗 名物裂(小)ごろん子虎 藍 金房 金糸刺繍(207-415)

- 名前旗 名物裂(小)刺繍柄兜 黒 黒房 金糸刺繍(161-175)

- 名前旗 名物裂(小)刺繍紅鯉 藍 金房 金糸刺繍(199-642)

- 名前旗 名物裂(小)刺繍柄跳ね鯉 紺 紺房 金糸刺繍(172-188)

- 名前旗 名物裂(小)咆哮龍虎 黒 金房 金糸刺繍(200-423)

- 名前旗 名物裂(小)飛翔鷹 青緑 金房 金糸刺繍(661-248)

- 名前旗 特織(小)金彩昇龍 紺 金房 金糸刺繍(200-065)

- 名前旗 特織(小)ほのか桜 藤 白房 藤糸刺繍(653-014)

- 名前旗 特織(小)ほのか桜 黄 白房 白金糸刺繍(653-045)

- 名前旗 特織(小)ぼかし桜 白 白房 白金糸刺繍(652-970)

- 名前旗 特織(小)若草にうさぎ 白 白房 薄茶糸刺繍(653-939)

- 名前旗 特織(小)花見うさぎ 白 白房 金糸刺繍(653-076)

- 名前旗 特織(小)兎リース 水色 白房 白糸刺繍(652-932)

- 名前旗 特織(特小)ぼかし桜 白 白房 白金糸刺繍(653-052)

- 名前旗 特織(特小)ほのか桜 黄 白房 白金糸刺繍(206-883)

- 名前旗 特織(特小)ほのか桜 藤 白房 藤糸刺繍(206-876)

- 名前旗 特織(特小)親子うさぎ 白桃 白房 金糸刺繍(652-956)

- 名前旗 特織(特小)親子うさぎ 白 白房 金糸刺繍(652-994)

- 名前旗 名物裂(特小)あやめ兜 青緑 金房 金糸刺繍(206-913)

- 名前旗 名物裂(特小)青海波と網代 青の泉飾り 水色糸刺繍(660-586)

- 名前旗 名物裂(特小)押絵兜 薄茶 白ホタル薄茶房 薄茶糸刺繍(660-593)

- 名前旗 名物裂(特小)天白鯉 白 白房 白金糸刺繍(206-920)

- 名前旗 ちりめん(小)泳鯉 黒 金房 金糸刺繍(136-104)

- 名前旗 特織(小)飛翔鳳凰 紺 青スワロ金房飾り 金糸刺繍(654-059)

- 名前旗 名物裂(小)子虎 藍 金房 金糸刺繍(207-378)

- 名前旗 ちりめん(小)鯉のぼり 紺 紺房 金糸刺繍(161-434)

- 名前旗 西陣織 室内祝旗(黒)翔鯉(M)台付(588459)

- 名前旗 西陣織 室内祝旗(黒)護尚兜(M)台付(588457)

- 名前旗 西陣織 室内祝旗(黒)政宗公(M)太刀付 台付(588451)

- 名前旗 西陣織 室内祝旗(黒)赤備鎧(M)太刀付 台付(588450)

- 名前旗 西陣織 室内祝旗(黒)龍牙(LW)台付(588460)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(紺)白虎龍(大)台付(586380)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(紺)鯉龍(大)台付(586382)

- 名前旗 フェルト 室内祝旗(黒)虎(大)台付(586241)

- 名前旗 フェルト 室内祝旗(黒)鷹(大)台付(586243)

- 名前旗 フェルト 室内祝旗(黒)龍虎(大)台付(586247)

- 名前旗 西陣織 室内祝旗(黒)上杉公 城付(M)台付(588455)

- 名前旗 西陣織 室内祝旗(黒)清正公 城付(M)台付(588452)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(紺)しぶき鯉(ミニ)台付(586335)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(紺)白虎(小)台付(586352)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(紺)竹白虎(小)台付(586355)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(緑)龍虎(小)台付(586350)

- 名前旗 フェルト 室内祝旗(黒)鷹(中)台付(586265)

- 名前旗 フェルト 室内祝旗(黒)虎(中)台付(586267)

- 名前旗 フェルト 室内祝旗(黒)龍虎(中)台付(586272)

- 名前旗 緞帳 龍虎(紺)小(TNF-31)

- 名前旗 緞帳 鯉(紺)小(TNF-32)

- 名前旗 緞帳 龍(紺)ミニ(TNF-27)

- 名前旗 緞帳 虎(紺)ミニ(TNF-26)

- 名前旗 緞帳 鯉(紺)ミニ(TNF-25)

- 名前旗 西陣織 登龍(黒)L(TNF-33)

- 名前旗 西陣織 太刀(黒)極小(ENF-13)

- 名前旗 西陣織 兜(黒)極小(ENF-16)

- 名前旗 西陣織 太刀(白)極小(ENF-14)

- 名前旗 西陣織 和柄(白)極小(ENF-15)

- 名前旗 西陣織 翔鯉(黒)S(ENF-19)

- 名前旗 西陣織 白虎(黒)S(ENF-21)

- 名前旗 西陣織 兜(黒)S(ENF-20)

- 名前旗 西陣織 鎧武者(黒)M(ENF-22)

- 名前旗 金襴 発泡鯉しぶき(紺)30(TNF-6)

- 名前旗 金襴 発泡鯉しぶき(紺)40(TNF-5)

- 名前旗 博多織正絹帯地(黒)龍鯉(TNF-22)

- 名前旗 博多織正絹帯地(黒)龍虎(TNF-20)

- 名前旗 博多織正絹帯地(紺)龍虎(TNF-21)

- 名前旗 金襴名前旗飾り きんたろう 台付(153-626)

- 名前旗 刺繍名前旗飾り 青龍兜(小)台付(152-985)

- 名前旗 刺繍名前旗飾り 青龍兜(中)台付(152-984)

- 名前旗 名前刺繍(小)台付(5620-82-105)

- 名前旗 名前刺繍(中)台付(5620-82-106)

- 名前旗 博多織正絹帯地 室内祝旗(紺)献上柄(ミニ)台付(586388)

- 名前旗 博多織B(特小)台付(5620-56-502F)

- 名前旗 博多織B(小)台付(5620-56-503F)

- 名前旗 博多織A 台付

- 名前旗 小倉織(特小)台付(5620-56-504F)

- 名前旗 小倉織(小)台付(5620-56-505F)

- 名前旗 久留米絣(特小)台付(5620-56-506F)

- 名前旗 久留米絣(小)台付(5620-56-507F)

- 名前旗 刺繍龍ちりめん(特小)台付(5620-35-110)

- 名前旗 刺繍龍ちりめん(小)台付(5620-35-111)

- 名前旗 刺繍龍 黒(豆)台付(5620-35-130)

- 名前旗 刺繍龍虎 黒(小)台付(5620-35-103)

- 名前旗 刺繍龍虎 黒(中)台付(5620-35-105)

- 名前旗 刺繍龍虎 黒(大)台付(5620-35-107)

- 名前旗 刺繍虎 エンジ(極小)台付(5620-35-121)

- 名前旗 刺繍兜菖蒲 緑(小)台付(5620-35-104)

- 名前旗 刺繍兜菖蒲 緑(中)台付(5620-35-106)

- 名前旗 刺繍兜菖蒲 緑(大)台付(5620-35-108)

- 名前旗 刺繍龍 黒(極小)台付(5620-35-120)

- 名前旗 刺繍龍 黒(特小)台付(5620-35-102)

- 名前旗 刺繍虎 黒(特小)台付(5620-35-101)

- 名前旗 西陣織 室内祝旗(赤)結菜(SW)台付(463750)

- 名前旗 西陣織 室内祝旗(白)結菜(SW)台付(463751)

- 名前旗 西陣織 陽葵(白)M(EKF-25)

- 名前旗 西陣織 まどか(赤)S(EKF-8)

- 名前旗 西陣織 まどか(白)S 紫(463711)

- 名前旗 西陣織 まどか(白)S ピンク(463712)

- 名前旗 西陣織 凛(赤)S(EKF-10)

- 名前旗 金襴 発泡鞠柄(白)30(TKF-8)

- 名前旗 金襴 発泡鞠柄(白)40(TKF-7)

- 名前旗 金襴 発泡鞠柄(赤)40(TKF-9)

- 名前旗 金襴 発泡鞠柄(赤)30(TFK-10)

- 名前旗 西陣織 陽葵(赤)M(EKF-24)

- 名前旗 西陣織 凛(白)極小(EKF-21)

- 名前旗 西陣織 凛(赤)極小(EKF-20)

- 名前旗 西陣織 凛(白)S(463743)

- 名前旗 緞帳 かんざし(赤)小(TKF-18)

- 名前旗 緞帳 かんざし(白)小(TKF-19)

- 名前旗 緞帳 かんざし(白)ミニ(TKF-17)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(白)水引飾り(プチ)台付(463601)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(赤)水引飾り(プチ)台付(463602)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(赤)かんざし吊るし付(ミニ)台付(463564)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(白)リボン吊るし付(ミニ)台付(463606)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(赤)リボン吊るし付(ミニ)台付(463608)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(白)リボン吊るし付(小)台付(463605)

- 名前旗 緞帳 室内祝旗(赤)リボン吊るし付(小)台付(463607)

- 名前旗 フェルト 室内祝旗(赤)鶴桜(中)台付(463540)

- 名前旗 フェルト 室内祝旗(白)鶴桜(中)台付(463541)

- 名前旗 フェルト 室内祝旗(白)うさぎ(中)台付(463543)

- 名前旗 フェルト 室内祝旗(赤)うさぎ(中)台付(463542)

- 名前旗 金襴名前旗飾り さくらさくら(153-625)

- 名前旗 刺繍名前旗飾り 祝鶴に桜(小)台付(152-981)

- 名前旗 刺繍名前旗飾り 祝鶴に桜(中)台付(152-980)

- 名前旗 特織(特小)七宝 白 珊瑚色糸刺繍 桃の泉飾り(660-630)

- 名前旗 特織(特小)七宝 白 水色糸刺繍 水色ホタル白房(660-647)

- 名前旗 名物裂(特小)ゆらぎ 白 薄茶糸刺繍 白ホタル薄茶房(660-692)

- 名前旗 名物裂(特小)桜つまみ 桃 白金糸刺繍 水中花桃房(660-609)

- 名前旗 名物裂(特小)桜つまみ 赤 白金糸刺繍 水中花赤房(660-579)

- 名前旗 名物裂(特小)ゆらぎ 黒 薄茶糸刺繍 白ホタル薄茶房(660-685)

- 名前旗 特織(特小)流水桜 朱 赤房(199-857)

- 名前旗 特織(特小)流水桜 赤 折鶴赤飾り(660-616)

- 名前旗 特織(特小)桜兎 朱 つぼみパール白飾り 白糸刺繍(653-304)

- 名前旗 特織(特小)親子うさぎ 白 きなり摘みマリ飾り 薄桃糸刺繍(650-860)

- 名前旗 特織(特小)ぼかし桜 白 花ひらく白飾り 薄桃糸刺繍(653-281)

- 名前旗 特織(特小)大桜と兎 白 花ひらく白飾り 薄桃糸刺繍(653-960)

- 名前旗 特織(特小)桜リース 白 花ひらく白飾り 薄茶糸刺繍(658-187)

- 名前旗 特織(小)桜リース 白 つぼみ白飾り 薄茶糸刺繍(658-262)

- 名前旗 特織(特小)ほのか桜 黄 つぼみ白飾り 白金糸刺繍(207-477)

- 名前旗 特織(小)ほのか桜 黄 つぼみ白飾り 白金糸刺繍(650-969)

- 名前旗 特織(特小)ほのか桜 藤 つぼみ藤飾り 藤糸刺繍(207-491)

- 名前旗 特織(小)ほのか桜 藤 つぼみ藤飾り 藤糸刺繍(650-839)

- 名前旗 特織(小)蝶と花リボン 赤 赤房 金糸刺繍(200-782)

- 名前旗 風花(小)赤 立湧 赤房 白糸刺繍(3443)

- 名前旗 風花(小)薄ピンク 小桜 ピンク房 ローズピンク糸刺繍(3444)

- 名前旗 まり桜(小)薄ピンク 小桜 ピンク房 桃糸刺繍(3439)

- 名前旗 花輪桃(小)薄ピンク 小桜 ピンク房 紫糸刺繍(3441)

- 名前旗 花輪桃(小)白 小桜 白房 白金糸刺繍(3442)

- 名前旗 まり桜(小)白 小桜 白房 桃糸刺繍(3440)

- 名前旗 春花(小)薄ピンク 小桜 ピンク房 ローズピンク糸刺繍(3435)

- 名前旗 春花(小)白 小桜 白房 桃糸刺繍(3436)

- 名前旗 彩音(小)薄ピンク 小桜 ピンク房 紫糸刺繍(3437)

- 名前旗 彩音(小)白 小桜 白房 白金糸刺繍(3438)

- 名前旗 特織(特小)ほのか桜 桃 つぼみ桃飾り 薄桃糸刺繍(207-675)

- 名前旗 特織(小)ほのか桜 桃 つぼみ桃飾り 薄桃糸刺繍(651-041)

- 名前旗 特織(特小)親子うさぎ 白桃 桜摘みマリ飾り 薄桃糸刺繍(650-846)

- 名前旗 特織(特小)刺繍柄まり 菜の花色 桃房 薄桃糸刺繍(199-888)

- 名前旗 特織(特小)ひかり 白桃 濃桃糸刺繍(206-890)

- 名前旗 京友禅(小)桜 赤 赤房(195-842)

- 名前旗 京友禅(小)兎 濃桃 濃桃房 金糸刺繍(195-736)

- 名前旗 京友禅(小)兎 白 桃房 金糸刺繍(195-699)

- 名前旗 金彩(小)桜とまり 黄 摘み五連ピンク飾り 薄桃糸刺繍(653-519)

- 名前旗 金彩(ミニ)さくらあそび ベージュ 薄桃糸刺繍(656-183)

- 名前旗 特織(小)桜まり紐 白桃 花舞い白飾り 濃桃糸刺繍(653-472)

- 名前旗 特織(小)花見うさぎ 白 摘みパール白飾り 薄桃糸刺繍(651-140)

- 名前旗 特織(小)兎リース 白桃 桃房 濃桃糸刺繍(200-607)

- 名前旗 特織(小)兎リース 水色 桃房 薄桃糸刺繍(650-907)

- 名前旗 特織(特中)兎リース 白桃 桃房 濃桃糸刺繍(203-899)

- 名前旗 特織(特中)蝶と花リボン 白桃 つぼみパール桃飾り 濃桃糸刺繍(653-717)

- 名前旗 特織(特中)桜まり紐 白桃 花舞い白飾り 濃桃糸刺繍(653-687)

- 名前旗 段織(特中)絵巻姫 ピンク 赤房 赤紫糸刺繍(164-947)

- 名前旗 名物裂(特中)花と蝶 ピンク 花舞い桃飾り 白糸刺繍(653-663)

- 名前旗 名物裂(特中)刺繍柄花輪 朱 赤房 金糸刺繍(169-379)

- 名前旗 ちりめん(特中)流水さくら 赤房 金糸刺繍(159-134)

- 名前旗 ちりめん(特中)のしめ 赤 赤房 金糸刺繍(159-165)

- 名前旗 ちりめん(特中)のしめ ピンク 赤房 金糸刺繍(159-172)

- 名前旗 金彩(中)まり 菜の花色 摘みパール桃飾り 薄桃糸刺繍(653-809)

- 名前旗 名物裂(中)刺繍柄 鞠と花 朱 赤房 金糸刺繍(169-270)

- 名前旗 金襴(中)五連鈴 赤 赤房 金糸刺繍(161-779)

- 名前旗 金襴(中)のしめ 赤 赤房 金糸刺繍(161-786)

- 名前旗 ちりめん(大)のしめ 赤 赤ラメ房 金糸刺繍(161-748)

- 名前旗 ちりめん(大)五連鈴 赤 赤ラメ房 金糸刺繍(161-731)

- 名前旗 名物裂(小)花と蝶 ピンク 花舞い桃飾り 白糸刺繍(653-410)

- 名前旗 名物裂(小)押絵桜 赤 凛の花赤飾り 白糸刺繍(653-267)

- 名前旗 金彩ちりめん(小)お月見 赤 摘み赤飾り 金糸刺繍(653-458)

- 名前旗 特織(小)蝶と花リボン 白桃 つぼみパール桃飾り 濃桃糸刺繍(653-496)

- 名前旗 特織(小)若草にうさぎ 白 花舞い桃飾り 薄桃糸刺繍(653-915)

- 名前旗 特織(小)ぼかし桜 白 桃房 薄桃糸刺繍(206-951)

- 名前旗 京友禅(小)桜 桃 桃房 金糸刺繍(195-804)

- 名前旗 特織(小)市松白 凛の花 白飾り 白金糸刺繍(653-366)桃牡丹髪飾り(3-59)

- 名前旗 特織(小)流水朱 濃桃房 金糸刺繍(195-323)黄ダリア 髪飾り(3-42)

- 名前旗 名物裂(小)立涌赤 赤房 金糸刺繍(195-248)赤ダリア 髪飾り(3-41)

- 名前旗 刺繍 ベージュ(特小)台付(3610-30-015)

- 名前旗 刺繍 ホワイト(特小)台付(3610-30-016)

- 名前旗 刺繍 グリーン(特小)台付(3610-30-017)

- 名前旗 刺繍 赤(豆)台付(3610-30-014)

- 名前旗 刺繍雪輪桜 赤(特小)台付(3610-30-006)

- 名前旗 刺繍雪輪桜 赤(小)台付(3610-30-007)

- 名前旗 刺繍 赤(極小)台付(3610-30-008)

- 名前旗 刺繍 赤(特小)台付(3610-30-001)

- 名前旗 刺繍 赤(小)台付(3610-30-002)

- 名前旗 刺繍 赤(中)台付(3610-30-003)

- 名前旗 名前刺繍 桜うさぎ 赤(小)台付(3610-62-001)

- 名前旗 名前刺繍 桜うさぎ 赤 台付(特中)台付(3610-62-002)

- 名前旗 名前刺繍 ピンク(小)台付(3610-68-012)

- 名前旗 名前刺繍 ピンク(中)台付(3610-68-013)

- 名前旗 桜刺繍 フレームタイプ 台付(小)2文字(3610-68-010)

- 名前旗 桜刺繍 フレームタイプ 台付(小)3文字(3610-68-011)

- 名前旗 博多織 室内祝旗(赤)献上柄(ミニ)台付(463580)

- 名前旗 博多織帯地 室内祝旗(赤)手まりうさぎ(小)台付(463581)

- 名前旗 博多織帯地 室内祝旗(赤)七宝うさぎ(小)台付(463582)

- 名前旗 博多織A(特小)台付(3610-09-300F)

- 名前旗 博多織B(特小)台付(3610-09-302F)

- 名前旗 久留米絣(小)台付(3610-09-307F)

- 名前旗:フェルト旗(白)キティ(小)

- 名前旗:フェルト旗(白)マイメロディ(小)

- 名前旗:吉兆旗 キティ 花立雛

- 名前旗:吉兆旗 キティ 蝶舞

- 名前旗:壁掛軸(小)キティ 御所車

- 名前旗:壁掛軸(小)キティ 風船

- 人形ケース

- ガラス置物

- ひな人形

- 掛軸

- 節句名入り掛軸

- 掛軸「富士」

- 掛軸「四季花」

- 掛軸「縁起物」

- 掛軸「吉祥紋 鶴亀」藤澤真実 小巾立(A-4116)

- 掛軸「吉祥紋 六瓢雀」藤澤真実 小巾立(A-4103)

- 掛軸「吉祥羽衣図」金武春陽 尺五立(A-3696)

- 掛軸「猫に蝶」鈴木優莉 尺五立(A-3602)

- 掛軸「竹林」西嶋和文 尺八横(A-5735)

- 掛軸「吉祥竹林図」鈴木優莉 尺五立(A-2873)

- 掛軸「竹に雀」富岡蘇峰 尺五立(A-2618)

- 掛軸「竹雀日々是好日」木村亮平 半切立(A-162)

- 掛軸「竹に雀」藤田春穂 九寸立(A-2898)

- 掛軸「福々六瓢之図」鈴木優莉 尺五立(A-1402)

- 掛軸「六瓢福雀」溝口雨塘 尺五立(A-14)

- 掛軸「六瓢福雀」富岡蘇峰 尺五立(A-1410)

- 掛軸「六瓢福雀」中村遠州 尺五立(A-2663)

- 掛軸「六瓢息災」佐藤純吉 尺八横(A-2699)

- 掛軸「六瓢息災」佐藤桂三 九寸立(A-2852)

- 掛軸「六瓢息災」佐藤純吉 半切立(A-15)

- 掛軸「旭日静波」美濃正堂 尺五立(A-7505)

- 掛軸「瑞陽鳳凰図」河村蘇水 尺五立(A-3918)

- 掛軸「双鶴」佐藤桂三 半切立(A-7765)

- 掛軸「舞鶴」荒井雅士 尺五立(A-7751)

- 掛軸「瑞陽」富岡蘇峰 尺五立(A-7541)

- 掛軸「三福之図」大村瑞陽 尺五立(A-157)

- 掛軸「七福神」藤澤真実 小巾横(A-4127)

- 掛軸「七福神」柳原秋峰 尺五立(A-528)

- 掛軸「七福神」渋谷竹現 尺五立(A-529)

- 掛軸「招福夫婦梟」木村亮平 尺八横(A-27)

- 掛軸「月宵夫婦梟」武藤高雅 尺五立(A-1129)

- 掛軸「梟」佐藤純吉 半切立(A-2642)

- 掛軸「牡丹」

- 掛軸「結納」

- 掛軸「山水」

- 掛軸「開運四神相応山水図」今井玲豊 尺五立(A-322)

- 掛軸「四神相応山水」棚橋玄道 尺五立(A-372)

- 掛軸「四神相応山水図」国関秀峰 尺五立(A-6471)

- 掛軸「開運四神山水」中島洋介 尺五立(A-6490)

- 掛軸「十六全図」太田玉芳 尺五立(A-6454)

- 掛軸「彩色山水」中川幸彦 尺五立(A-6359)

- 掛軸「彩色山水」中沢樹芳 尺五立(A-5557)

- 掛軸「彩色山水」太田瑛弥 尺五立(A-5611)

- 掛軸「淡彩山水」大山久司 尺五立(A-5643)

- 掛軸「彩色山水」塩川翠笙 尺五立(A-5737)

- 掛軸「彩色山水」斉藤道治 尺五立(A-5650)

- 掛軸「深山水瀑」美濃正堂 尺五立(A-5633)

- 掛軸「山響瀑聲」中川幸彦 尺五立(A-5230)

- 掛軸「水墨山水」中沢勝 尺五立(A-4682)

- 掛軸「瀑聲」美濃正堂 尺五立(A-4766)

- 掛軸「瀑布山水図」白木加葉 尺五立(A-4797)

- 掛軸「水墨山水」中沢樹芳 尺五立(A-4771)

- 掛軸「水墨山水」前田深青 尺五立(A-333)

- 掛軸「水墨山水」上田林外 尺五立(A-4719)

- 掛軸「水墨山水」村上和義 尺五立(A-4701)

- 掛軸「水墨山水」阿波千明 尺五立(A-4717)

- 掛軸「水墨山水」塩川翠笙 尺五立(A-4806)

- 掛軸「黎明山水」佐藤眉山 尺五立(A-4714)

- 掛軸「水墨山水」田代西峰 尺五立(A-4805)

- 掛軸「龍虎」

- 掛軸「季節-春」

- 掛軸「季節-夏」

- 掛軸「菖蒲」北沢利輝 尺五立(A-1262)

- 掛軸「紫陽花に蝸牛」富岡蘇峰 尺五立(A-1535)

- 掛軸「登り鮎」荒川里史 尺五立(A-1431)

- 掛軸「鮎」佐藤桂三 半切立(A-1545)

- 掛軸「川蝉」佐藤桂三 半切立(A-1548)

- 掛軸「紫陽花」鈴木優莉 尺五立(A-1549)

- 掛軸「金魚」鈴木優莉 尺五立(A-3613)

- 掛軸「花火」鈴木優莉 尺五立(A-1615)

- 掛軸「朝顔」出口華凰 尺五立(A-1529)

- 掛軸「朝顔」佐藤純吉 尺八横(A-56)

- 掛軸「翡翠」出口華凰 尺五立(A-1443)

- 掛軸「川蝉」中川幸彦 尺八横(A-1497)

- 掛軸「翡翠」藤田春穂 九寸立(A-1618)

- 掛軸「雫」武藤紅雲 九寸立(A-3583)

- 掛軸「川蝉」佐藤眉山 尺五立(A-1491)

- 掛軸「楓に川蝉」吉田豊青 尺五立(A-1303)

- 掛軸「蛍」佐藤桂三 尺八横(A-1508)

- 掛軸「季節-秋」

- 掛軸「季節-冬」

- 掛軸「松竹梅鶴亀」

- 掛軸「桃の節句」

- 掛軸「端午の節句」

- 掛軸「命名軸」

- 掛軸「仏事物」

- 掛軸「蓮華」

- 掛軸「名号」

- 掛軸「御神号」

- 掛軸「茶掛け」

- 風鎮

- 掛軸の題材について

- 掛軸展示会商品について

- 掛軸表装

- お仏壇

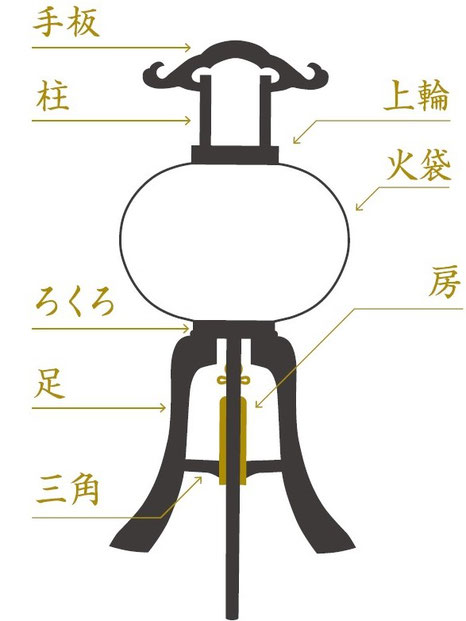

- 盆提灯

- 行灯

- 行灯8号

- 行灯9号

- 行灯10号

- 行灯11号

- 行灯12号

- 銘木行灯

- 行灯(対絵)

- 行灯(家紋入)

- 行灯(家紋入・対絵)

- 行灯(限定品)

- 光華

- 回転灯

- 盆提灯 行灯 蔦の里 絹二重絵 11号

- 盆提灯 行灯 蔦の里 絹二重絵 10号

- 盆提灯 行灯 萩の香 絹二重絵 10号(8433-GA-145P)

- 盆提灯 行灯 萩の香 絹二重絵 11号(8433-GA-146P)

- 盆提灯 行灯 白木目 絹二重絵 10号

- 盆提灯 行灯 黒樹 絹二重絵 手房付 10号

- 盆提灯 回転灯 飛鳥 11号(2877-A)

- 盆提灯 回転灯 立花 12号(2882)

- 盆提灯 行灯 銘木桜 絹二重無地(004G)

- 盆提灯 行灯 黒美 絹二重絵(472)

- 盆提灯 行灯 美吉野 絹二重絵(411)

- 盆提灯 行灯 黒塗 絹二重絵 花山水 対柄

- 盆提灯 行灯 輪島 絹二重絵 菊に塔 対柄

- 盆提灯 行灯 つた高盛蒔絵 絹二重絵 乱菊 対柄 12号(1047-T)

- 盆提灯 行灯 桜調 絹二重絵 菊山水 対柄

- 盆提灯 行灯 ケヤキ 絹二重絵 乱菊に七草 対柄

- 盆提灯 行灯 黒檀 絹二重絵 鳳凰 対柄

- 盆提灯 行灯 美吉野 絹二重対絵 対柄(462WT)

- 盆提灯 行灯 美奉 絹二重 対絵(359W)

- 盆提灯 行灯 彩雲の里 絹二重 対絵 9号(8441-09-429W)

- 盆提灯 行灯 ケヤキ 絹二重絵 芙蓉山水 対柄 10号(1683-W)

- 盆提灯 行灯 姫あんどん 桜 絹二重絵 千日草 対柄(1703-W)

- 盆提灯 回転 光華 桜調 11号(A1113)

- 盆提灯 回転 光華 桜調 12号(A1204)

- 盆提灯 回転 光華 桜調 11号(A1114)

- 盆提灯 光華 艶消黒 12号(A1201-3)

- 盆提灯 光華 艶消黒 11号(A1112-4)

- 盆提灯 光華 ケヤキ調 12号(A1202-3)

- 盆提灯 回転灯 こまり 絹 対柄 10号(2883-W)

- 盆提灯 回転灯 あかり 対絵 10号(8608-10-718W)

- 盆提灯 回転灯 あかり 対絵 11号(8605-11-713W)

- 盆提灯 回転灯 あかり 対絵 12号(8611-12-706W)

- 盆提灯 回転灯 名月(2301)

- 盆提灯 回転灯 紫音(2514)

- 盆提灯 回転灯 絹二重 春の夢(2851)

- 盆提灯 回転灯 大和路 12号(2862)

- 盆提灯 回転灯 小城 12号(2897)

- 盆提灯 回転灯 鳳凰(2850)

- 盆提灯 回転灯 水月 12号(2447)

- 盆提灯 回転灯 あやめ 12号(2885)

- 盆提灯 回転灯 はす 12号(2890)

- 盆提灯 回転灯 あかり 12号(8606-12-721)

- 盆提灯 回転灯 みどり(2856)

- 盆提灯 回転灯 やまかぜ(2423)

- 盆提灯 回転灯 松伯 絹張 芙蓉 11号(1576)

- 盆提灯 回転灯 ケヤキ 絹張 牡丹11号(1721)

- 盆提灯 回転灯 高山 絹二重絵 12号(2874)

- 盆提灯 回転灯 あかり 11号(8607-11-715)

- 盆提灯 回転灯 あかり 11号(8606-11-740)

- 盆提灯 回転灯 あかり 11号(8606-11-718)

- 盆提灯 回転灯 あかり 11号(8605-11-705)

- 盆提灯 回転灯 紫織(2516)

- 盆提灯 回転灯 花印 11号(8606-11-722)

- 盆提灯 回転灯 花印 11号(8606-11-719)

- 盆提灯 回転灯 かがり火 桜 11号(2887-C)

- 盆提灯 回転灯 花印 11号(8607-11-714)

- 盆提灯 回転灯 ゆかり(2515)

- 盆提灯 回転灯 水月 11号(2445)

- 盆提灯 回転灯 高清水(2439)

- 盆提灯 回転灯 むろまち 11号(2879-B)

- 盆提灯 回転灯 こはる 11号(2889)

- 盆提灯 回転灯 伊万里 11号(2857)

- 盆提灯 回転灯 あかり 10号(8608-10-710)

- 盆提灯 回転灯 牡丹(2487)

- 盆提灯 行灯 回転灯 万芭 11号(77165)

- 盆提灯 行灯 黒塗 絹無地

- 盆提灯 行灯 黒檀 絹無地

- 盆提灯 行灯 小町あんどん 栓の木 絹無地(1204-1)

- 盆提灯 行灯 小町あんどん 本欅 絹無地(1203-1)

- 盆提灯 行灯 小町あんどん 本桜 絹無地(1202-1)

- 盆提灯 行灯 桜 絹二重絵 芙蓉 対柄

- 盆提灯 行灯 桜調 絹二重絵 撫子 対柄

- 盆提灯 行灯 本金萩高盛蒔絵 絹二重絵 芙蓉 対柄

- 盆提灯 行灯 ケヤキ 絹二重絵 対柄

- 盆提灯 行灯 黒檀調 絹二重絵 芙蓉 対柄 11号(1966-2)

- 盆提灯 行灯 美吉野 絹二重無地

- 盆提灯 行灯 桜 絹二重無地

- 盆提灯 行灯 黒樹 絹二重無地

- 盆提灯 行灯 雅木目 絹二重無地

- 盆提灯 行灯 萩の香 絹二重無地

- 盆提灯 行灯 紫檀 絹二重無地

- 盆提灯 行灯 極太 桜 絹二重無地

- 盆提灯 行灯 極太 黒檀 絹二重無地

- 盆提灯 銘木行灯 桜 絹二重絵(600F)

- 盆提灯 行灯 銘木桜 絹二重 鳳凰(011F)

- 盆提灯 行灯 つた高盛蒔絵 絹二重絵

- 盆提灯 行灯 ケヤキ 絹二重無地

- 盆提灯 行灯 綾型蒔絵 絹無地 12号(8406-12-003Y)

- 盆提灯 行灯 雅木目 絹二重絵(438)

- 盆提灯 行灯 美奉 絹二重

- 盆提灯 行灯 美吉野 絹二重 対絵 10号(8431-10-468W)

- 盆提灯 銘木行灯 桜 絹二重対絵 対柄

- 盆提灯 銘木行灯 黒檀 絹二重絵

- 盆提灯 銘木行灯 鉄刀木 絹二重絵

- 盆提灯 銘木行灯 花梨 絹二重絵

- 盆提灯 銘木行灯 欅 絹二重絵

- 盆提灯 行灯 竹 絹二重絵(502)

- 盆提灯 行灯 美吉野 絹二重絵(511)

- 盆提灯 行灯 美吉野 絹二重絵(403)

- 盆提灯 行灯 桜調 絹二重絵 さくら

- 盆提灯 行灯 桜 絹二重絵 菊桔梗山水

- 行灯 黒檀 絹二重絵 新紫芙蓉

- 盆提灯 行灯 ケヤキ 絹二重絵 芙蓉山水

- 盆提灯 行灯 萩 絹二重絵

- 盆提灯 行灯 桜調 絹二重絵 胡蝶蘭

- 盆提灯 行灯 美奉 絹二重絵(431)

- 盆提灯 行灯 美奉 絹二重絵 10号(8477-10-513)

- 盆提灯 行灯 美吉野 絹二重絵(421)

- 盆提灯 行灯 萩の香 絹二重絵(422)

- 盆提灯 行灯 黒樹 絹二重絵 11号(8425-11-504)

- 盆提灯 行灯 かげろう 桔梗に撫子

- 盆提灯 行灯 花印綾型 11号(8406-11-401)

- 盆提灯 行灯 綾型蒔絵 絹 11号(8406-11-410Y)

- 盆提灯 行灯 花印綾型 絹二重絵 11号(8406-11-430)

- 盆提灯 行灯 ケヤキ調 絹二重絵 洋菊 12号(1892-B)

- 盆提灯 行灯 黒檀 絹二重絵 献上菊 12号(1854-A)

- 盆提灯 行灯 白木目 絹二重絵(505)

- 盆提灯 行灯 萩の香 絹二重絵(500)

- 盆提灯 行灯 黒溜塗 絹二重絵(473)

- 盆提灯 行灯 萩の香 絹二重絵(503)

- 盆提灯 行灯 雅木目 ワイン 絹二重絵 10号(8440-10-506)

- 盆提灯 行灯 萩の香 絹二重絵 10号(8433-10-469)

- 盆提灯 行灯 萩の香 絹二重絵 10号(8433-10-510)

- 盆提灯 行灯 萩の香 絹二重絵 10号(8434-10-453)

- 盆提灯 行灯 萩の香 絹二重絵 9号(8433-09-427)

- 盆提灯 行灯 萩の香 絹二重絵 9号(8433-09-428)

- 盆提灯 行灯 萩の香 10号(8433-10-455Y)

- 盆提灯 行灯 桜 おかげ地蔵 9号(1423)

- 盆提灯 行灯 姫あんどん 桜 絹二重絵 台付(1701)

- 盆提灯 行灯 姫あんどん 桜 芙蓉(1703)

- 盆提灯 行灯 姫あんどん 桜 絹二重絵 芙蓉ボカシ(1703-A)

- 盆提灯 行灯 姫あんどん ケヤキ 絹 芙蓉(1213)

- 盆提灯 行灯 彩雲の里 絹二重絵 9号(8441-09-426)

- 盆提灯 行灯 小町あんどん 本欅 絹二重絵 菊桔梗(1203)

- 盆提灯 行灯 小町あんどん 本桜 絹二重絵 菊山水(1202)

- 盆提灯 行灯 小町あんどん 遥 ケヤキ調 絹 菊桔梗(1420-L)

- 盆提灯 行灯 美吉野 8号(8431-08-507)

- 盆提灯 行灯 萩の香 8号(8433-08-402)

- 盆提灯 行灯 小町あんどん 栓の木 絹二重絵 鉄仙(1204)

- 盆提灯 行灯 姫あんどん 黒檀 絹二重絵 台付(1702)

- 盆提灯 行灯 彩雲の里 絹二重絵 11号(8441-GA-131P)

- 盆提灯 行灯 美吉野 絹二重絵 11号(8431-GA-141P)

- 盆提灯 行灯 黒樹 絹二重絵(8425-11-514)

- 盆提灯 行灯 彩雲の里 絹二重絵 10号(8441-GA-130P)

- 盆提灯 行灯 彩雲の里 絹二重絵(495)

- 盆提灯 行灯 彩雲の里 絹二重絵(506)

- 住吉

- 住吉8号

- 住吉9号

- 住吉10号

- 住吉(家紋入)

- 住吉(対絵)

- 住吉(限定品)

- 提灯スタンド(住吉用)

- 盆提灯 住吉 美吉野 絹二重絵(324)

- 盆提灯 住吉 美吉野 絹二重絵(356)

- 盆提灯 住吉 白木目 絹二重絵(360)

- 盆提灯 住吉 竹 絹二重絵 9号(8243-09-342)

- 盆提灯 住吉 艶桜 絹二重絵 胡蝶蘭

- 住吉 黒檀 絹二重絵 新紫芙蓉

- 住吉 桜 絹二重絵 菊桔梗山水

- 盆提灯 住吉 桜 絹二重絵 さくら

- 盆提灯 住吉 桜 絹二重 グリーンボカシ

- 盆提灯 住吉 木目 絹二重絵 芙蓉

- 盆提灯 住吉 本塗 絹二重絵 てっせん

- 盆提灯 住吉 本塗 絹二重無地

- 盆提灯 住吉 黒塗 絹二重無地

- 盆提灯 住吉 黒檀 絹二重無地

- 盆提灯 住吉 黒檀 絹二重 地染紫

- 盆提灯 住吉 ケヤキ 絹無地

- 盆提灯 住吉 桜 絹無地

- 盆提灯 住吉 彩雲の里 絹二重絵 8号

- 盆提灯 住吉 黒檀 絹二重絵 山水

- 盆提灯 住吉 ケヤキ 絹二重絵 芙蓉山水

- 盆提灯 住吉 萩の香 絹二重絵(337)

- 盆提灯 住吉 萩の香 絹二重絵(357)

- 盆提灯 住吉 萩 絹二重絵

- 盆提灯 住吉 花山水

- 盆提灯 住吉 蒔絵

- 盆提灯 住吉 蒔絵 芙蓉ボカシ

- 盆提灯 住吉 まどか レース 桔梗

- 盆提灯 住吉 木目 桔梗に芙蓉

- 盆提灯 住吉 雲菊 牡丹

- 盆提灯 住吉 特撰 スリエ

- 盆提灯 住吉 立花 トルコ桔梗

- 盆提灯 住吉 かげろう 桔梗に撫子

- 盆提灯 住吉 黒檀柄 菊 対柄

- 盆提灯 住吉 絹 芙蓉菊 対柄

- 盆提灯 住吉 ケヤキ柄 絹二重絵 桔梗 対柄

- 盆提灯 住吉 絹 芙蓉

- 盆提灯 住吉 蒔絵 絹(310)

- 盆提灯 住吉 紫檀柄 絹(313)

- 盆提灯 住吉 欅柄 絹(314)

- 盆提灯 住吉 絹二重絵 芙蓉山水

- 盆提灯 住吉 本塗 絹二重絵 花山水 対柄

- 盆提灯 住吉 輪島 絹二重絵 菊に塔 対柄

- 盆提灯 住吉 つた高盛蒔絵 絹二重絵 乱菊 対柄

- 盆提灯 住吉 桜 絹二重絵 菊山水 対柄

- 盆提灯 住吉 ケヤキ 絹二重絵 乱菊に七草 対柄

- 盆提灯 住吉 黒檀 絹二重絵 鳳凰 対柄

- 盆提灯 住吉 美吉野 絹二重 対絵(359W)

- 盆提灯 住吉 桜 絹二重絵 花山水 対柄

- 盆提灯 住吉 美吉野 絹二重 対絵(339W)

- 行灯・住吉セット

- 行灯・住吉セット(絹二重)

- 行灯・住吉セット(絹二重対絵)

- 行灯・住吉セット(絹二重 家紋入)

- 行灯・住吉セット(ビニロン製)

- 盆提灯 花山水 ビニロン 行灯・住吉セット

- 盆提灯 立花 トルコ桔梗 ビニロン 行灯・住吉セット

- 盆提灯 かげろう 桔梗に撫子 ビニロン 行灯・住吉セット

- 盆提灯 花印 ビニロン 行灯・住吉セット

- 盆提灯 美吉野 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 白木目 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 竹 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 胡蝶蘭 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 萩 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 芙蓉山水 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 菊桔梗山水 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 新紫芙蓉 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 萩の香 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 さくら 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 桜 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 山水 絹二重絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 塗 花山水対柄 絹二重対絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 ケヤキ 乱菊に七草 対柄 絹二重対絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 菊山水 対柄 絹二重対絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 美吉野 絹二重対絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 黒檀 鳳凰 対柄 絹二重対絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 つた高盛蒔絵 乱菊 対柄 絹二重対絵 行灯・住吉セット

- 盆提灯 輪島 菊に塔 対柄 絹二重対絵 行灯・住吉セット

- 門提灯

- 門提灯13号

- 門提灯14号

- 門提灯15号

- 門提灯 長(小)

- 門提灯 長(中)

- 門提灯 長(大)

- 門提灯スタンドセット

- 室内用門提灯セット

- 提灯スタンド(門提灯用)

- お迎え提灯

- 祭礼提灯

- 門提灯の家紋・家名入れ

- 提灯スタンド 門提灯スタンド焼杉(中)高さ142cm(928140)

- 提灯スタンド 門提灯スタンド焼杉(大)高さ176cm(928141)

- 提灯スタンド 門提灯スタンド黒塗無地 高さ200cm(928121)

- 提灯スタンド 屋形焼杉(小)高さ156cm(6808-A)

- 提灯スタンド 屋形焼杉(大)高さ181cm(6809-A)

- 提灯スタンド 屋形焼杉 高さ192cm(6810)

- 提灯スタンド 屋形焼杉 高さ186cm(6810-b)

- 提灯スタンド 神代屋形(小)高さ156cm(8740-81-007)

- 提灯スタンド 神代屋形(大)高さ195cm(8740-83-007)

- ランタンポールS(門提灯用)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重絵 中/神代屋形(大)セット 電気コード式(8324-02-072L/8740-83-007)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重絵 中/神代屋形(大)セット 電池式LED(8324-02-072AC/8740-83-007)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 13号 尺三丸/屋形焼杉(小)セット 電気コード式(8324-GJ-003L/6808-A)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 13号 尺三丸/屋形焼杉(小)セット 電池式LED(8324-GJ-003AC/6808-A)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 14号 尺四丸/屋形焼杉(小)セット 電気コード式(8324-GJ-004L/6808-A)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 14号 尺四丸/屋形焼杉(小)セット 電池式LED(8324-GJ-004AC/6808-A)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 小 電気コード式(8324-GJ-060L)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 小 電池式LED(8324-GJ-060AC)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 蓮水 電気コード式(6130-1)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 蓮水 電池式LED(6130-1)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 尺四長 電気コード式(6134-1)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 尺四長 電池式LED(6134-1L)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 尺六長 電気コード式(6136-1)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 尺六長 電池式LED(6136-1)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 桜 尺六長 電気コード式(6141-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 桜 尺六長 電池式LED(6141-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 山水 尺六長 電気コード式(6136-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 山水 尺六長 電池式LED(6136-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 芙蓉桔梗 尺六長 電気コード式(6136-ア)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 芙蓉桔梗 尺六長 電池式LED(6136-ア)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重無地 尺六長 電気コード式(6136-4)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重無地 尺六長 電池式LED(6136-4)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 大 電気コード式(8324-GJ-063L)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 大 電池式LED(8324-GJ-063AC)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 中 電気コード式(8324-02-013L)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 中 電池式LED(8324-02-013AC)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重絵 中 電気コード式(8324-02-072L)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重絵 中 電池式LED(8324-02-072AC)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 中 電気コード式(8324-GJ-091L)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 中 電池式LED(8324-GJ-091AC)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 桜 尺四長 電気コード式(6132-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 桜 尺四長 電池式LED(6132-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 乱菊 尺四長 電気コード式(6134-3R)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 乱菊 尺四長 電池式LED(6134-3R)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 山水 尺四長 電気コード式(6134-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 山水 尺四長 電池式LED(6134-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 芙蓉桔梗 尺四長 電気コード式(6134-S)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 芙蓉桔梗 尺四長 電池式LED(6134-S)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重無地 尺四長 電気コード式(6134-4)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重無地 尺四長 電池式LED(6134-4)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重無地 中 電気コード式(8324-GJ-081L)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重無地 中 電池式LED(8324-GJ-081AC)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 青ボカシ 中 電気コード式(8324-GJ-081AL)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 青ボカシ 中 電池式LED(8324-GJ-081AA)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 中 電気コード式(8324-GJ-061L)

- 盆提灯 門提灯 長 絹無地 中 電池式LED(8324-GJ-061AC)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重絵 小 電気コード式(8324-01-072L)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重絵 小 電池式LED(8324-01-072AC)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 小 電気コード式(8324-GJ-090L)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 小 電池式LED(8324-GJ-090AC)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 蓮水 桜 電気コード式(6128-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 蓮水 桜 電池式LED(6128-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 山水 蓮水 電気コード式(6130-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重 山水 蓮水 電池式LED(6130-3)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重無地 小 電気コード式(8324-GJ-080L)

- 盆提灯 門提灯 長 絹二重無地 小 電池式LED(8324-GJ-080AC)

- 盆提灯 門提灯 丸 ビニロン無地 尺三丸 13号 電気コード式(8324-GJ-013L)

- 盆提灯 門提灯 丸 ビニロン無地 尺三丸 13号 電池式LED(8324-GJ-013AC)

- 盆提灯 門提灯 丸 ビニロン無地 尺三丸 13号 電気コード式(6113)

- 盆提灯 門提灯 丸 ビニロン無地 尺三丸 13号 電池式LED(6113)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 本塗 13号 特三丸 電気コード式(6041-1)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 本塗 13号 特三丸 電池式LED(6041-1)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 本塗 15号 特五丸 電気コード式(6051-1)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 本塗 15号 特五丸 電池式LED(6051-1)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 黒檀 13号 特三丸 電気コード式(6042-1)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 黒檀 13号 特三丸 電池式LED(6042-1)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 黒檀 15号 特五丸 電気コード式(6052-1)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 黒檀 15号 特五丸 電池式LED(6052-1)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 13号 尺三丸 電気コード式(8324-GJ-003L)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 13号 尺三丸 電池式LED(8324-GJ-003AC)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重無地 13号 尺三丸 電気コード式(8324-GJ-053L)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重無地 13号 尺三丸 電池式LED(8324-GJ-053AC)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重絵 13号 尺三丸 電気コード式(8324-13-070L)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重絵 13号 尺三丸 電池式LED(8324-13-070AC)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 青ボカシ 13号 尺三丸 電気コード式(8324-GJ-053AL)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 青ボカシ 13号 尺三丸 電池式LED(8324-GJ-053AA)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 13号 尺三丸 電気コード式(8324-GJ-023L)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 13号 尺三丸 電池式LED(8324-GJ-023AC)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 乱菊 尺三丸 13号 電気コード式(6083-3R)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 乱菊 尺三丸 13号 電池式LED(6083-3R)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 芙蓉桔梗 尺三丸 13号 電気コード式(6082-3)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 芙蓉桔梗 尺三丸 13号 電池式LED(6082-3)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 桜 尺三丸 13号 電気コード式(6044-3)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 桜 尺三丸 13号 電池式LED(6044-3)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 菊桔梗 ケヤキ 尺三丸 13号 電気コード式(6110-3)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 菊桔梗 ケヤキ 尺三丸 13号 電池式LED(6110-3)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 14号 尺四丸 電気コード式(8324-GJ-004L)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 14号 尺四丸 電池式LED(8324-GJ-004AC)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重無地 14号 尺四丸 電気コード式(8324-GJ-054L)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重無地 14号 尺四丸 電池式LED(8324-GJ-054AC)

- 盆提灯 門提灯 丸 ビニロン無地 15号 尺五丸 電気コード式(8324-GJ-015L)

- 盆提灯 門提灯 丸 ビニロン無地 15号 尺五丸 電池式LED(8324-GJ-015AC)

- 盆提灯 門提灯 丸 ビニロン無地 15号 尺五丸 電気コード式(6115)

- 盆提灯 門提灯 丸 ビニロン無地 15号 尺五丸 電池式LED(6115)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 15号 尺五丸 電気コード式(8324-GJ-005L)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹無地 15号 尺五丸 電池式LED(8324-GJ-005AC)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 山水 尺五丸 15号 電気コード式(6085-3)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 山水 尺五丸 15号 電池式LED(6085-3)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 芙蓉桔梗 尺五丸 15号 電気コード式(6086-3)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 芙蓉桔梗 尺五丸 15号 電池式LED(6086-3)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 桜 尺五丸 15号 電気コード式(6054-3)

- 盆提灯 門提灯 丸 絹二重 桜 尺五丸 15号 電池式LED(6054-3)

- 盆提灯 室内用 門提灯 新七 絹無地 スタンド付 電気コード式(6092-U)

- 盆提灯 室内用 門提灯 新七 絹無地 スタンド付 電池式LED(6092-U)

- 盆提灯 室内用 門提灯 白張 七寸 紙張 弓型スタンド付 電池式LED(A7007)

- 盆提灯 室内用 門提灯 絹二重無地 新七 スタンド付 電気コード式(6092-T)

- 盆提灯 室内用 門提灯 絹二重無地 新七 スタンド付 電池式LED(6092-T)

- 盆提灯 室内用 門提灯 絹二重 桜 新七 スタンド付 電気コード式(6094-U)

- 盆提灯 室内用 門提灯 絹二重 桜 新七 スタンド付 電池式LED(6094-U)

- 盆提灯 門提灯 住吉 絹二重 ミニ屋形 電気コード式

- 盆提灯 門提灯 住吉 絹二重 ミニ屋形 電池式LED

- 創作提灯

- モダン提灯

- 花しおり

- 愁霊燈

- 法明燈

- なごみあかり

- 灯(あかり)

- 住吉タイプ

- ともしび

- 立花

- 伸縮提灯

- 有楽

- 結衣

- 宝珠

- 住吉燈

- 創作提灯(限定品)

- 盆提灯 創作提灯 なごみあかり 導(8710-90-119)

- 盆提灯 創作提灯 なごみあかり ミニ朝顔(8710-80-114)

- 盆提灯 創作提灯 なごみあかり 朝顔(8710-83-114)

- 盆提灯 創作提灯 なごみあかり 紅葉(8710-83-101)

- 盆提灯 創作提灯 なごみあかり 紫陽花(8710-83-110)

- 盆提灯 創作提灯 なごみあかり ほおずき(8710-83-115)

- 盆提灯 創作提灯 なごみあかり ミニ彩夏A(8710-80-100D)

- 盆提灯 創作提灯 なごみあかり 彩夏(8710-83-100F)

- 盆提灯 創作提灯 なごみあかり 優彩(8710-83-102F)

- 盆提灯 創作提灯 なごみあかり 観月(8710-83-104)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン フロース 掛け・置き提灯(8700-90-004A)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン あわふじの香 掛け・置き提灯(8700-90-040)

- 盆提灯 創作提灯 カレン M ケヤキ調(3992)

- 盆提灯 創作提灯 セレン ケヤキ調 秋草リース(3995)

- 盆提灯 創作提灯 セレン 桜調 桜花リース(3996)

- 盆提灯 創作提灯 セレン ケヤキ調 藍色市松(3995-5)

- 盆提灯 創作提灯 まほろば 桜調 1号 絹二重絵(2141-L)

- 盆提灯 創作提灯 はごろも 桜調 3号 絹二重絵(2123)

- 盆提灯 創作提灯 はごろも 桜調 1号 絹二重絵(2121)

- 盆提灯 創作提灯 はごろも ケヤキ調 2号 絹二重絵(2122)

- 盆提灯 創作提灯 はごろも 桜調 1号 絹二重(2121-5)

- 盆提灯 創作提灯 はごろも ホワイト 4号 絹二重絵(2124)

- 盆提灯 創作提灯 tomori(ともり)1号(3934)

- 盆提灯 創作提灯 みずき 桜調 6番 絹二重絵(A5061-A)

- 盆提灯 創作提灯 みずき 桜調 6番 絹二重絵(A5061)

- 盆提灯 創作提灯 みずき 黒 6番 土佐典具帖紙(A5062-A)

- 盆提灯 創作提灯 みずき 黒 6番 絹二重絵(A5062)

- 盆提灯 創作提灯 sayaka(さやか)2号(3816-L)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 涼月A 絹二重(8730-26-364Y)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 涼月B 絹二重(8730-36-367Y)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 明心灯 大 絹二重(8730-26-359G)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 桜香6号 絹二重無地(8730-06-306FA)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 紅月 絹二重絵(8730-26-357)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 黄昏6号 絹二重絵(8730-06-363AY)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 桜香6号 絹二重絵(8730-06-360AY)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 清月 絹二重絵(8730-36-356)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 いろどり 絹絵(8730-04-341Y)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 珠花 絹二重絵(8730-26-370)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 芙蓉6号 絹二重絵(8730-06-361AY)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 光久 ワイン6号 絹二重絵(8730-06-312G)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 凰雅 絹二重絵(8730-36-368Y)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 凛 絹二重絵(8730-36-369Y)

- 盆提灯 創作提灯 愁霊燈 朝霧 絹二重絵(8730-26-366Y)

- 盆提灯 創作提灯 伸縮提灯 明光 伸縮 桜調 7番 絹二重絵(A5071)

- 盆提灯 創作提灯 伸縮提灯 明光 伸縮 桜調 7番 絹二重絵(A5071-A)

- 盆提灯 創作提灯 伸縮提灯 明光 伸縮 本塗 対柄 7番 絹二重絵(A5072-W)

- 盆提灯 創作提灯 伸縮提灯 明光 伸縮 桜調 7番 絹二重絵(A5071-3)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 桜調 染絹(3967)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 桜調 絹二重(3964)

- 盆提灯 創作提灯 立花 8号 桜調 対柄 絹二重絵(3946-W)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 ケヤキ調 絹二重(3961)

- 盆提灯 創作提灯 立花 8号 ケヤキ調 対柄 絹二重絵(3945-W)

- 盆提灯 創作提灯 立花 8号 黒檀 絹二重絵(3954)

- 盆提灯 創作提灯 立花 8号 桜調 絹二重絵(3946)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 神代調 和紙二重(3965)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 ケヤキ調 絹二重(3963)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 桜調 紙二重(3969)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 ケヤキ調 絹二重(3968)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 桜調 絹二重(3962)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 ケヤキ調 紙張(3973)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 桜調 紙張(3974)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 ケヤキ調 絹二重絵 菊(3968-3)

- 盆提灯 創作提灯 立花 6号 神代調 絹二重(3970-3)

- 盆提灯 創作提灯 立花 8号 ケヤキ調 絹二重(3951-5)

- 盆提灯 創作提灯 立花 8号 桜調 絹二重(3952-5)

- 盆提灯 創作提灯 立花 8号 黒檀 絹二重(3954-5)

- 盆提灯 創作提灯 立花 5号 桜調 絹二重(3841)

- 盆提灯 創作提灯 立花 5号 本塗 絹二重(3842)

- 盆提灯 創作提灯 立花 5号 木肌色 絹二重(3843)

- 盆提灯 創作提灯 桜 住吉 絹二重絵 布屏風付スタンドセット(A8523-A)

- 盆提灯 創作提灯 黒檀 住吉 絹二重絵 布屏風付スタンドセット(A8522-A)

- 盆提灯 創作提灯 本塗 住吉 絹二重絵 布屏風付スタンドセット(A8521-A)

- 盆提灯 創作提灯 本塗 住吉 絹二重絵 布屏風付スタンドセット(A8521-B)

- 盆提灯 都住吉 美吉野 絹二重(8231-28-330/8740-81-002)

- 盆提灯 創作提灯 鳳来 黒檀 6番 絹二重無地(5452-T)

- 盆提灯 創作提灯 鳳来 桜 6番 絹二重絵(5454-U)

- 盆提灯 創作提灯 鳳来 黒檀 6番 絹二重絵(5452-U)

- 盆提灯 創作提灯 ともしび 桜調 地染紫 敷板付(1093-5)

- 盆提灯 創作提灯 ともしび 桜調 蔦 敷板付(1093)

- 盆提灯 創作提灯 心の灯 S きなり(1097-K)

- 盆提灯 創作提灯 心の灯 S 桃(1097-P)

- 盆提灯 創作提灯 心の灯 S 緑(1097-G)

- 盆提灯 創作提灯 心の灯 S あわせ(1097-A)

- 盆提灯 創作提灯 心の灯 S 金ちらし(1097-B)

- 盆提灯 創作提灯 ほのあかり 松(1095-B)

- 盆提灯 創作提灯 ほのあかり 桜(1095-A)

- 盆提灯 創作提灯 夢想の灯 さくら 10号(U120-L)

- 盆提灯 創作提灯 夢想の灯 20号(U220)

- 盆提灯 創作提灯 夢想の灯 1号(U201)

- 盆提灯 創作提灯 有楽 夏景色(1504)

- 盆提灯 創作提灯 有楽 あきいろ(1505)

- 盆提灯 創作提灯 有楽 十三佛(1506)

- 盆提灯 創作提灯 有楽 かわせみ(1508)

- 盆提灯 創作提灯 有楽 澤木(1502)

- 盆提灯 創作提灯 有楽 保木(1503)

- 盆提灯 創作提灯 有楽 花鏡(1507)

- 盆提灯 創作提灯 有楽 花つつみ(1509)

- 盆提灯 創作提灯 和花2号 鉄仙(8842-90-185)

- 盆提灯 創作提灯 和花3号 桜(8842-90-186)

- 盆提灯 創作提灯 美六 大 ブーケ胡蝶蘭(8845-90-713)

- 盆提灯 創作提灯 美六 大 桜吹雪(8845-90-712)

- 盆提灯 創作提灯 美六 小 ブーケダリア(8845-90-714)

- 盆提灯 創作提灯 まどか 小 ブーケ花水木(8845-90-716)

- 盆提灯 創作提灯 まどか 大 ブーケ百合(8845-90-715)

- 盆提灯 創作提灯 霊前灯 花梨 22号 鉄仙(8842-90-181)

- 盆提灯 創作提灯 霊前灯 おとわ1号 桜 紫檀色(8842-90-183)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン 美穂(8700-90-008D)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン 奉加(8700-90-049)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン 奉加 ワイン(8700-GJ-828)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン あわふじの歌(8700-90-039G)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン 月夕(8700-90-036G)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン のうぜんかずら(8700-90-025)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン 浮揚(8700-90-043G)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン 桜涼(8700-90-031)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン 櫻(8700-90-003)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン クレマチス 小(8700-81-000)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン クレマチス 大(8700-83-000)

- 盆提灯 創作提灯 あかりモダン 唐花(8700-90-050)

- 盆提灯 創作提灯 インテリア灯明 つぼみ 桜 タメ

- 盆提灯 創作提灯 インテリア灯明 つぼみ 桜 白木

- 盆提灯 創作提灯 インテリア灯明 霊前灯 花音(8842-90-167)

- 盆提灯 創作提灯 おもいび マーキス 大(8700-83-021AC)

- 盆提灯 創作提灯 おもいび あわふじの風(8700-83-041)

- 盆提灯 創作提灯 おもいび ひなげし(8700-90-034AG)

- 盆提灯 創作提灯 おもいび 珠迎え たまむかえ(8700-90-061)

- 盆提灯 創作提灯 おもいび 珠桜 たまさくら(8700-90-057)

- 盆提灯 創作提灯 おもいび 珠流れ たまながれ(8700-90-058)

- 盆提灯 創作提灯 おもいび 珠あかり たまあかり(8700-90-062)

- 盆提灯 創作提灯 おもいび 珠つむぎ たまつむぎ(8700-90-059)

- 盆提灯 創作提灯 おもいび 珠つむぎ 白木目(8700-90-060)

- 盆提灯 創作提灯 おもいび 晴翠(8700-90-030AG)

- 盆提灯 創作提灯 回転 きらめき 1号 舞桜(U001)

- 盆提灯 創作提灯 回転 きらめき 2号 胡蝶蘭(U002)

- 盆提灯 創作提灯 きらめき 3号 舞桜(U003-L)

- 盆提灯 創作提灯 しずか 1号 萩に桔梗月(3771)

- 盆提灯 創作提灯 花しおり 一心 絹二重絵(8720-00-216)

- 盆提灯 創作提灯 花しおり ぷちあかり 絹二重絵(8720-06-502G)

- 盆提灯 創作提灯 花しおり ぷちあかり ひめ 絹二重絵(8720-06-503G)

- 盆提灯 創作提灯 花しおり 舞姫(8720-SP-714A)

- 盆提灯 創作提灯 花しおり シンシア 絹絵(8720-04-497)

- 博多長

- 霊前灯

- せいらん

- あけぼの

- みやび

- 張廻転

- 夢想花

- 美月

- 竹蘭

- 極楽灯

- 竹彩

- つむぎ

- 京竹

- 結花

- 花まゆ

- ルミネ・キャンドル

- 大型回転灯

- 蓮華灯

- バブル灯

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 清風 3号 対入(6405)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 三本足 菊 1号 黒 対入(8841-90-503)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 三本足 菊 1号 木肌 対入(8841-90-504)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 白水 対入(8841-90-515)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 すずしま ゴールド 対入(6419)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 葵 2号 対入(6408)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 すずしま 黒 対入(6420)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 かみじま 黒(6422)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 張 28号 大(6417)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 二連灯張 25号(6421)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 張 27号 ゴールド(6412)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 へいせい ゴールド(8842-90-028)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 かみじま ゴールド(6423)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 釈迦 2号(6437)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 宝琳(6416)

- 盆提灯 霊前灯 回転灯 鳳 105号 黒(6413)

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 プラチナ 5号 ヨーラク付 対入

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 ブルー 11号 ヨーラク付 対入(6554)

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 プラチナ 7号 ヨーラク付 対入(6552)

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 ブルー 7号 ヨーラク付 対入(6551)

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 鈴付ブルー 11号 対入(8842-11-003)

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 鈴付パープル 7号 対入(8842-07-076)

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 鈴付ブルー 7号 対入(8842-07-003)

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 プラチナ鈴付ブルー 7号 対入(8842-07-016)

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 鈴付ブルー 5号 対入(8842-05-003)

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 鈴付パープル 5号 対入(8842-05-076)

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 鈴付パープル 11号 対入(8842-11-076A)

- 盆提灯 霊前灯 バブル灯 プラチナ鈴付ブルー 5号 対入(8842-05-016)

- 盆提灯 霊前灯 極楽灯 6号 鈴付 ゴールド 対入(6586)

- 盆提灯 霊前灯 極楽灯 8号 鈴付 ゴールド 対入(6588)

- 盆提灯 霊前灯 極楽灯 ブロンズ 鈴付 8号 対入(8841-08-530)

- 盆提灯 霊前灯 極楽灯 ブロンズ 鈴付 7号 対入(8841-07-530)

- 盆提灯 霊前灯 極楽灯 10号 鈴付 ゴールド 対入(6590)

- 盆提灯 霊前灯 極楽灯 7号 鈴付 ゴールド 対入(6587)

- 盆提灯 霊前灯 張 特小 対入(6510)

- 盆提灯 霊前灯 新型 張 2号 ゴールド 対入(6602)

- 盆提灯 霊前灯 新型 張 4号 ゴールド 対入(6604)

- 盆提灯 霊前灯 新型 張 4号 対入(6614)

- 盆提灯 霊前灯 新型 張 3号 ゴールド 対入(6603)

- 盆提灯 霊前灯 新型 張 3号 対入(6613)

- 盆提灯 霊前灯 新型 張 2号 対入(6612)

- 盆提灯 霊前灯 新型 張 1号 ゴールド 対入(6601)

- 盆提灯 霊前灯 新型 張 1号 対入(6611)

- 盆提灯 霊前灯 張 特小 ゴールド 対入(6500)

- 盆提灯 霊前灯 回転 みやび 2号 対入(6622)

- 盆提灯 霊前灯 回転 みやび 3号 対入(6623)

- 盆提灯 霊前灯 回転 みやび 5号 対入(6625)

- 盆提灯 霊前灯 回転 みやび 11号(6631)

- 盆提灯 霊前灯 回転 みやび 22号(6642)

- 盆提灯 霊前灯 回転 みやび 21号(6641)

- 盆提灯 霊前灯 回転 あけぼの 1号(2731)

- 盆提灯 霊前灯 回転 あけぼの 5号(2735)

- 盆提灯 霊前灯 回転 あけぼの 2号(2732)

- 盆提灯 霊前灯 回転 せいらん 1号(2721)

- 盆提灯 霊前灯 回転 せいらん 5号 チーク(2725)

- 盆提灯 霊前灯 回転 せいらん 6号 コードレス(2726)

- 盆提灯 霊前灯 回転 せいらん 2号(2722)

- 盆提灯 霊前灯 蓮華灯 蓮華№1 花 小 対入(8852-81-001)

- 盆提灯 霊前灯 蓮華灯 蓮華3灯 ワンタッチ 対入(8852-90-003)

- 盆提灯 霊前灯 蓮華灯 新ミニ 小紋 3灯 対入(8855-80-023)

- 盆提灯 霊前灯 蓮華灯 新ミニ 小紋 2灯 対入(8855-80-022)

- 盆提灯 霊前灯 蓮華灯 常花蓮華 対入(6704)

- 盆提灯 霊前灯 インテリア灯明 ルミネ・キャンドル 蓮華

- 盆提灯 霊前灯 インテリア灯明 ルミネ・キャンドル イエロー

- 盆提灯 霊前灯 インテリア灯明 ルミネ・キャンドル ムラサキ

- 盆提灯 霊前灯 結花(ゆいか)1号(3920)

- 盆提灯 霊前灯 結花(ゆいか)2号(3922)

- 盆提灯 霊前灯 結花(ゆいか)3号(3924)

- 盆提灯 インテリア灯明 霊前灯 夢想花 2号

- 盆提灯 インテリア灯明 霊前灯 夢想花 3号 赤むらさき(8842-90-151)

- 盆提灯 インテリア灯明 霊前灯 夢想花 3号 青むらさき(8842-90-150)

- 盆提灯 霊前灯 インテリア灯明 花まゆ 1号 蓮華

- 盆提灯 霊前灯 インテリア灯明 花まゆ 2号 桜

- 盆提灯 霊前灯 インテリア灯明 美月 1号

- 盆提灯 霊前灯 インテリア灯明 美月 2号

- 盆提灯 霊前灯 インテリア灯明 美月 3号